整整一年前,乌军在顿涅茨克正面战线上的最大堡垒——阿瓦迪夫卡,进入了战役的最后阶段。

而一年后的现在,乌军在南顿战线的最后堡垒——大诺沃西尔卡,也进入了战役的尾声。

对俄军而言,这两场战役都会是标志性的胜利,而对乌军来说则是噩耗连连;毕竟前者打开了俄军通往红军城方向的大门,而后者将打开俄军攻向第聂伯罗州的大门。

而更悲催的是,一年前据守阿瓦迪夫卡乌军主力是第110机步旅,一年后在大诺沃西尔卡镇内的还是这支部队。

甚至比阿城之战时更恶劣的情况是,第110机步旅在大诺镇内被分割包围,可能出现部分单位整建制被歼灭的罕见情况。

本文我们便从乌军最悲催旅队之一的第110机步旅谈起,并聊聊大诺沃西尔卡之战的最后时刻。

众所周知,乌军在战争中展开了大规模的扩编、扩军。这个过程从刚开战时,其实就已经启动了。

因为当时的乌军除了已经编成的正规军、准军事部队、地方领土部队外,尚有大量的预备役部队和独立的小部队。

而开战后乌克兰立即进行了总动员,所以预备役部队陆续被激活,另外利用独立的小部队整合组建新的战斗旅。

本文的主角第110机步旅,很可能就是在乌军整合若干小部队并抽调军官骨干基础上成立的。

其诞生的时间相当之早,在2022年3月8日时就已经建旅,而此时距俄乌开战不过10余天时间。

所以我们怀疑很可能在战前,第110机步旅就是乌军规划中新建的旅队之一(俄乌战前,乌军就称将要新建20个旅),而战争的爆发则加快了这一进程。

不过第110机步旅刚组建时,应该是没有配齐所有技术兵种部队的,可能就是先组成了几个步兵营就开赴前线,然后在战区陆续补齐编制。

阿瓦迪夫卡,战前人口30000余人,直接就卡在顿涅茨克市的北郊,可以说是乌军版的“城北大营”。

有这个要塞在,乌军就可以时刻炮击威胁到顿涅茨克市,顿巴斯武装对其自然是恨之入骨。

但是由于这里是乌军多年经营的堡垒,战争初期顿军的攻击重点又在南边的马里乌波尔,所以并未能轻易拿下阿城。

而在此期间,乌军则增派兵力据守阿城,第110机步旅就是增援部队之一。

最开始的时候,阿城守军当然不止是第110机步旅,毕竟刚编成的新军还没有经过残酷实战锻炼,不可能贸然将关键性要塞交给其据守。

第110机步旅在部署初期跟顿军的一系列战斗中也吃过亏;但在此后长期稳定的战斗中,这个旅的战斗力也锻炼了出来,具备了独当一面的实力。

而乌军为了能让该部可以有效炮击顿涅茨克市,还特意加强了其炮兵配属,将捷克支援的达纳自行火炮和RM70火箭炮装备给了该旅,同时也配齐了坦克营,并额外加强配属了步兵营。

该旅的编制在最大时,除了正常的1个坦克营、3个机步营、1个炮兵群(1个达纳自行火炮营、1个D30榴弹炮营、1个RM70火箭炮营、1个反坦克炮营)以及防空、工兵、后勤、修理等支援单位外,还额外加强了:

第2步兵营、第12步兵营、第63步兵营、第407步兵营,以及将无人机分队扩编为攻击无人机营。

所以第110机步旅实际上是高度强化、特化的要塞守备部队,有点像后来第72机步旅扩充的状态。

而我们也知道,第72机步旅是专门的弗勒达要塞守备部队;第110机步旅则是专门的阿瓦迪夫卡要塞守备部队。

其守备时间之长,从该旅刚诞生后就一直部署到了2024年2月,阿瓦迪夫卡失守之时。

换句话说,在阿瓦迪夫卡失守之前,第110机步旅就一直蹲守在当地,没有挪过地儿,这在乌军中是很罕见的情况。

毕竟像前面提到的第72机步旅,可是在先后参加北线作战、暂时转移到哈尔科夫,之后又在阿特木斯克方向激战数月后,才调往弗勒达的;而乌军的其他部队也多数有频繁调动的经历。

第110机步旅因为长期蹲守一地,所以对阿瓦迪夫卡的地形、工事相当熟悉,而且有充足的实战练兵机会。

该旅虽然在2023年中期出现过基层班组携带步战车向俄军投降的极端案例,但总的来说士气和状态保持得还可以。

到2023年10月,俄军中部集群开始进攻阿瓦迪夫卡时,第110机步旅只是在初战时有些发愣,但在反应过来后立即依托雷区、工事,给俄军进攻部队造成了重大损失。

尤其是在城北的铁路线区域,俄军装甲车辆的损失估计要上三位数,第110机步旅发布的战果可以说是全线最嚣张的,几乎都把前段时间己方新军主力大反攻的洋相都能遮掩一时。

特别有意思的是,乌军将美械第47机步旅调来增援时,因为刚上阵就挨揍,却拿不出啥亮眼战果来,还一度“借用”了第110机步旅的战果来宣传。

阿瓦迪夫卡的战役,从2023年10月持续到2024年1月,乌军在城内外陆续增援了大量部队,但在城区坚守的主要还是第110机步旅。

按照第110机步旅当时的说法,该部的步兵很多,所以能够在大多数情况下守住阵地;但是由于炮弹不足,所以作战坚持是很困难的。

当时的无人机战术还不是特别成熟,使用量也远不如现在,俄军则大规模使用滑翔制导炸弹,最终将乌军炸得实在受不了。

第110机步旅选择在2月中旬弃城撤退,最终在付出惨重代价后,才撤到了后方。

其实评估第110机步旅在据守阿瓦迪夫卡作战期间的表现,应当说可以给个优秀的评价。

因为单纯就一个旅的战斗力而言,作为主力守军阻挡俄军一个集群的攻坚部队那么长时间,并能给俄军载具造成巨大损失,这已经是够对得起基辅总部了。

现在一般所讲的是当时的美援出了问题,但实际上更现实的因素是乌军炮兵更多用于赫尔松渡河作战;在赫尔松的乌军炮兵甚至富裕到了能跟俄军打炮战,那么阿瓦迪夫卡这边自然就缺少炮弹了。

另外第110机步旅不能直接说的是,当时整个战区的乌军部队其实并不少,但在战役的关键时刻,装备最好的第47机步旅按兵不动,敢下场的亚速第3突击旅进来就被打蒙,南边的第53机步旅自顾不暇,其余的乌军则在城外作壁上观。

在这种背景下,南边的俄军通过地下管道突击成功,北边的俄军南下将城区拦腰截断,这还怎么守?

所以第110机步旅实际上是在没有接到乌军总部撤退命令的前提下,就自行向西撤退了,由此阿瓦迪夫卡连高层区都没有发生像样的巷战;亚速第3突击旅眼看如此,也直接从焦化厂润走。

乌军总部当时刚刚换上西尔斯基当总司令,眼看战情糜烂如此,也不得不追加撤退军令。

战后,因为第110机步旅确实是力战到最后,所以没有太追究;但亚速第3突击旅的待遇,可就没那么高了,阿城战后大家可还能看到该旅有啥亮眼表现吗?而第47机步旅则直接更换了旅长,直接进行了洗牌操作。

所以阿瓦迪夫卡虽然失守了,但第110机步旅确实可以当得上“阿城柱石”的称号,对得起所部实力了。

第110机步旅在据守阿城以及最后的撤退阶段,损失了城区内的全部重武器,并伤亡了大量军官骨干。

这样的部队是无法继续再战斗的,所以得到了特批——可以到战线后方恢复补充。

虽然说将战损部队拉到后方整补,其实是战争中的常态,但乌军通常做的是火线整补,将战损部队调到次要战线补充都算是好待遇了。

而第110机步旅则是直接拉到后方补充,应该说乌军总部也算够意思。

一般而言乌军的整补速度会很快,少则一个月,多则两个月就会上阵。

到2024年5月,俄军在突袭奥切列季涅镇得手后,已经在高地交通线上立足。

乌军情急之下,将第110机步旅又拉了上去,布防在奥镇以西。

由于第110机步旅此前受创颇重,所以整补时间两个多月也并未让该部恢复元气,因此上阵后主要是以炮兵和无人机来打击俄军,步兵主体则执行填线任务,但不在俄军的主攻方向上。

俄军中部集群的作战特点,是间歇性的进攻模式;它在发现战机之后,会猛攻突击一波,在战线再次固化后则转移主力休整,仅以一部力量保持接触,并消耗对方,待有新的战机出现,再以主力活动。

吃下奥镇后,中部集群主力进入休整期,所以第110机步旅承受的压力不大,该部则在防区内继续整补。

但到了7月时,中部集群主力开始从奥切列季涅向西压动,乌军的日子就不好过了。

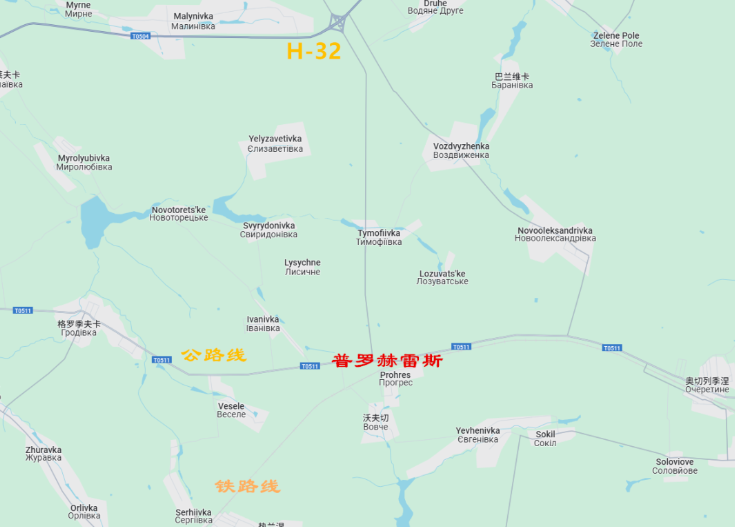

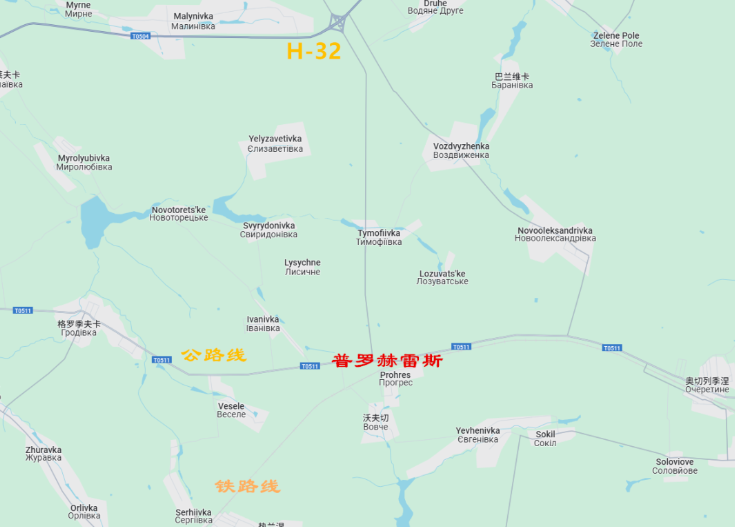

甚至还出现了第31机步旅的两个营,在普罗赫雷斯村北被俄军包围的情况;而导致这一情况出现的原因,则是因为在普村作战中,有一个乌军旅混乱撤退,导致该村轻易丢失。

因为这个村子就是乌军的沃夫恰河北段防线的起点,而且还是一个关键性的枢纽要地。

俄军如果占领这里的话,不仅利于瓦解乌军的河防线,向北可威胁到H-32公路,向西则打开了通往红军城的直接通道。

从后续的战况看,俄军正是在吃下普村后,向西猛冲猛打,在8月份实现了重大突破。

一种说法认为是第111领土防卫旅,另一说便是第110机步旅;而且后者的说法更具可能,因为普罗赫雷斯是要地,乌军不大可能直接交给领土部队。

当然,所谓的村北两个乌军营被围,其实也是乌方故意夸大之词。

因为普村以北的野地,大概率放不下两个营(当然,乌军不满编的话倒也可能);关键是俄军最多是三面包围,还形不成合围圈。

以俄乌战争的惯例,只要乌军步兵在夜晚向后撤退,基本都能走掉,只不过是死伤些人员罢了。

所以我们估计,这个“包围”可能就不存在,只是乌军用突围成功的“胜利”来掩盖普村的过快失守。

而因为在7月初的时候,乌军总参谋部刚刚嘉奖了第110机步旅,所以此时再对其斥责的话,相当于是打自己的脸,所以乌方没有直接点名普村之败到底是哪个旅的锅。

我们倒是觉得,第110机步旅有轻易放弃普村的表现,其实也很正常。

毕竟这个旅在阿城被俄军打得挺惨,后续重新参战后,便习惯于使用炮兵和无人机来跟俄军作战,而绝少敢以步兵搏战。

这很可能也是因为在第110机步旅的整补时间内,乌军前线危急,后方又在抓紧补充新兵,可能并不能给第110机步旅配齐所需的步兵;既然步兵人力过少,第110机步旅也就只能省着用了。

其内容相当长篇,但主要就是聚焦于该部的炮兵如何工作,无人机分队如何参战,至于一线交战的单位,只在最后提了一嘴坦克部队,步兵大头兵干脆啥都没说。

因为在跟俄军的对战中,乌军的炮兵和无人机多少都能捞到战果,坦克也可以出去打几炮,但步兵确实是损失很大,而且越来越难以挡住俄军的进攻。

像第110机步旅这种部队,在阿城战役的最后关头,实际是被友军给卖了;那么痛定思痛,在红军城方向作战,何不咱先把友军卖掉,自己不就安全了?

事实也的确如此,起码俄军没能在普罗赫雷斯抓住第110机步旅狠狠打一顿;至于之后几个月的损失,就算常规折损了。

但是这种情况,乌军总部肯定是知情的;为了自己不被立即打脸,暂时忍忍可以,秋后算账该来的总会来的。

大家都知道,在红军城出现危机后,乌军将战略预备队的新军以及海军陆战队陆续增调到位,还从扎波罗热调来了一大波机动部队。

援军的到来在2024年的秋季稳定了红军城防线,此后俄军中部集群主要是折向南作战,解决乌克兰斯克、赫尼克、谢利多沃这些城镇。

第110机步旅在同时期,主要是在中部集群的北方布防,而这个方向战斗烈度最低,因此该旅算是又过了段好日子。

但这段美好时光在2024年的冬季迎来了终结——因为南线的大诺沃西尔卡进入了危机状态。

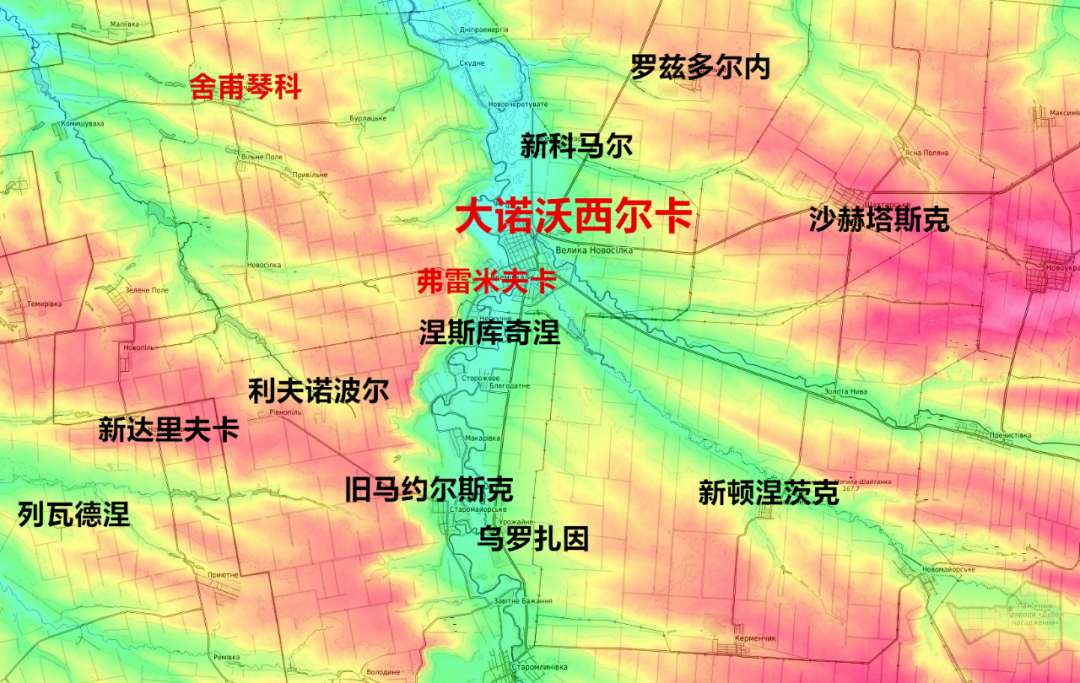

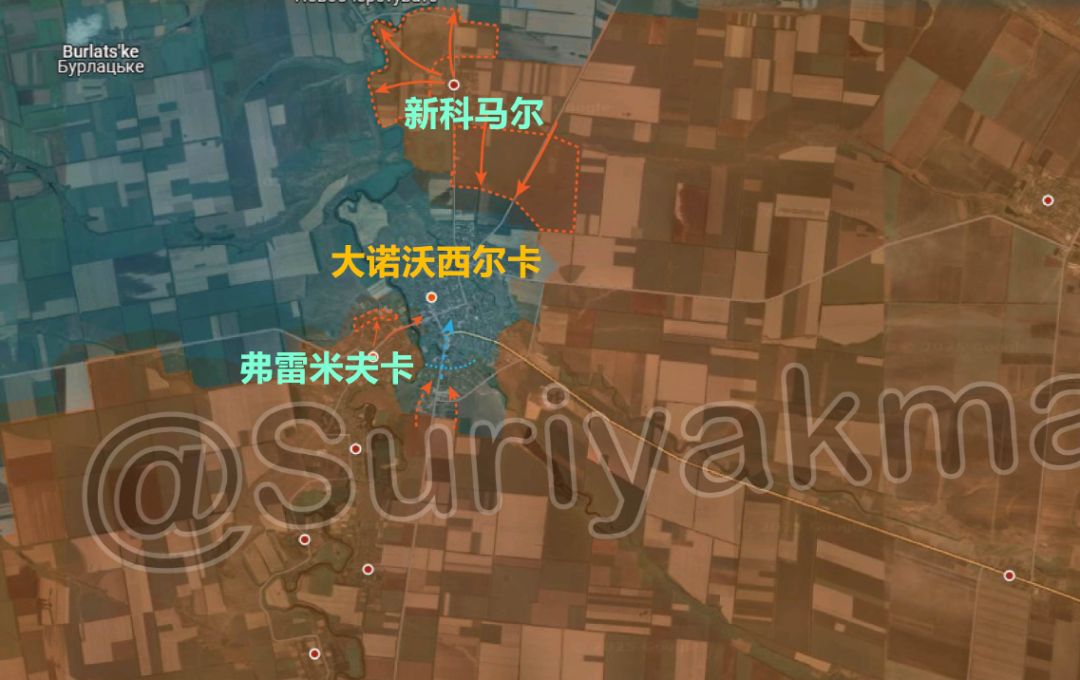

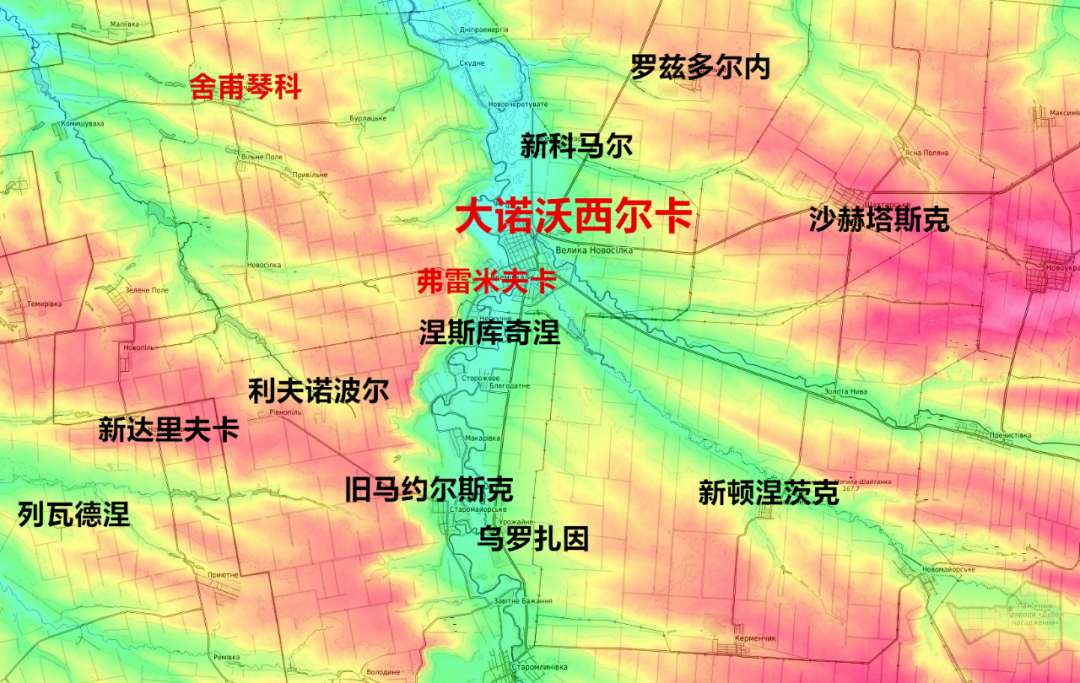

大诺沃西尔卡,战前人口5000余人,其跟西边的弗雷米夫卡(战前人口1000余人),实际可算作是一个镇子,只是被河流所分割。

俄乌战争初期,俄军攻势止步于大诺沃西尔卡城下,而在2023年的乌军大反攻则始于该地。

在几个月的进攻作战中,乌军向南推进约10公里,吃下了9个村庄,为乌军大反攻时期获取的最大战果。

而在2024年俄军的攻击行动中,上述村庄陆续又被俄军夺回,尤其是在年末的攻击中,俄军已经拿下了丢失9村中的8个。

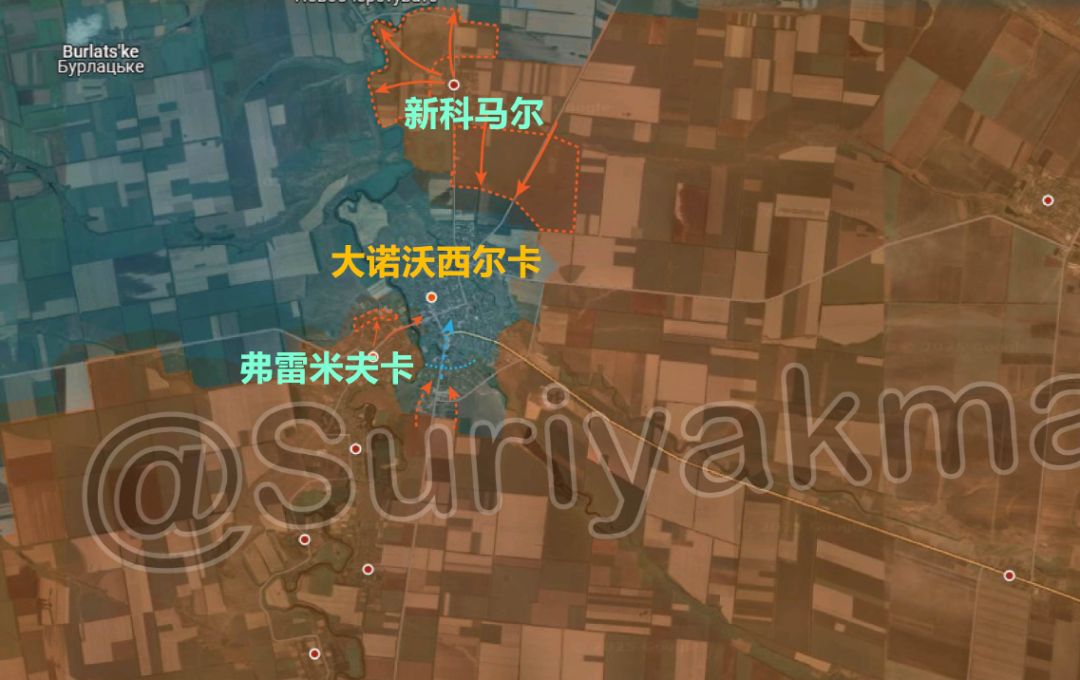

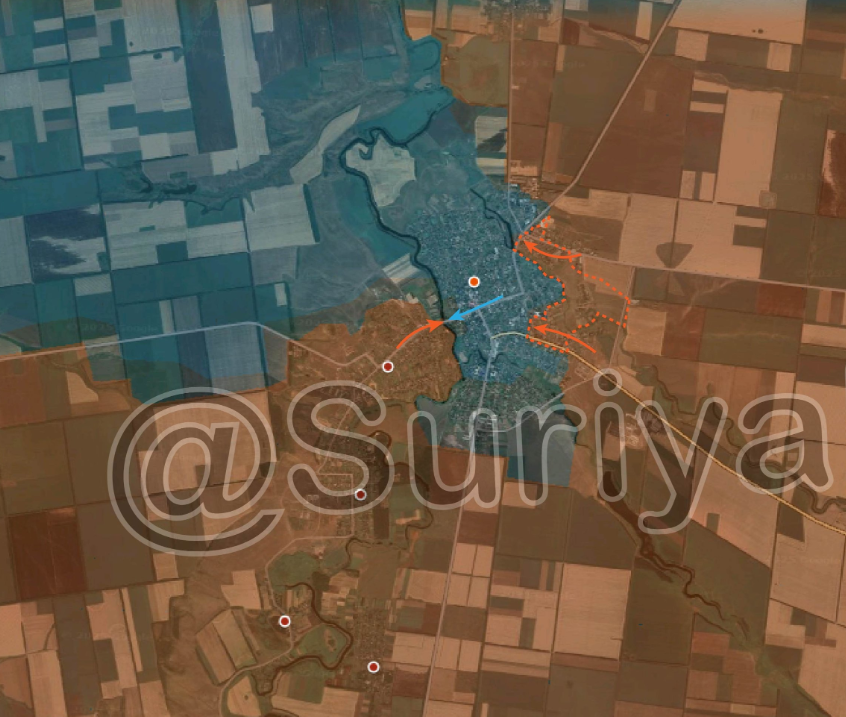

但对乌军来说,更不好的消息是,俄军在东边也逼近了大诺沃西尔卡本镇,并在镇北占领了两个村庄,实现了对大诺沃西尔卡的三面包围。

我们知道这种三面包围形成之后,就是俄军的攻城挤压作战了。

尤其对东部集群而言,此前已经有弗勒达的成功经验,在大诺沃西尔卡如法炮制自然不在话下。

这种紧要关头,乌军自然也要积极增援大诺沃西尔卡,并在此条战线上先后调动来了乍一看也算可观的防御阵容,各部大略为:

第1总统旅一部、第23机步旅、第31机步旅、第110机步旅、第128山地旅、第141机步旅;国民卫队第11旅、第17旅;领土防卫军第110旅、第122旅、第128领土旅、第241旅。

乍一看上述部队不少,比俄军进攻的单位都多,但是很明显上述单位中正规军不到一半,而且正规军中多数也是此前多次战损的单位。

而且这10多个旅的部队,也不能都仍在大诺沃西尔卡镇内据守——那谁进去守备呢?

第110机步旅,自然是“当仁不让”,就哥们你来吧!

对乌军部队来说,谁还有比第110机步旅有以一己之力固守堡垒,还在三面合围下悲惨逃生更有体会的单位呢?

第72机步旅倒是有,可人家在赫尔松西岸钓鱼晒太阳呢!第110机步旅,却是要二进宫的幸运儿。

不去行不行?不行!再耍耍滑头行不行?也不行!军令就是死守!没有任何商量余地。

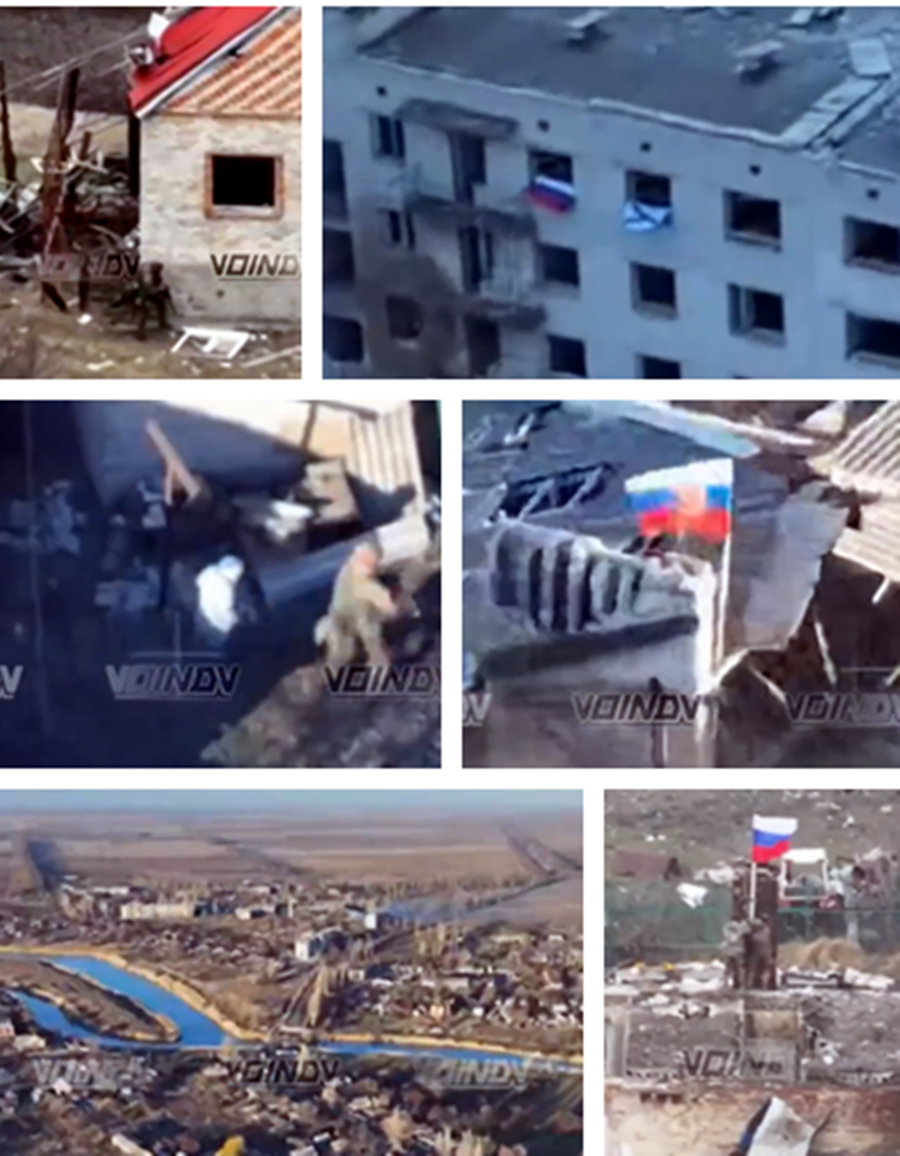

2025年开始了,俄军东部集群抓紧对大诺沃西尔卡的合围,先是占领了涅斯库奇涅,收复了乌军大反攻以来的全部失地。

此后,俄军第127摩步师再攻弗雷米夫卡,在三天时间内将该村占领,报出了歼灭第110机步旅约1个连的战果。

在占领弗雷米夫卡的同时,北翼俄军也抓紧压迫乌军阵地,攻抵莫克里亚利河。

这样的话,乌军其实已经没有道路可退了,唯有向西北方的缺口后撤是条生路;可是又需跨过约40米宽的河流,再向前狂奔好几公里才可抵达最近的定居点。

当前河流并未结冰,乌军又没有架桥条件,即便后撤也只能抛弃重武器,在极端条件下游过河去,再徒步突围。

这在当前俄军炮火和无人机大量使用的背景下,难度可想而知。而且比阿瓦迪夫卡、弗勒达的突围后撤要更加困难,毕竟上述两城起码没有40米宽的河流影响乌军后撤。

乌军的炮兵和支援部队大都在城外,甚至俄方消息源还称,第110机步旅的高级指挥人员也提前撤离(城内还有第1总统旅一部),但留下了步兵继续坚守。

大诺沃西尔卡,本身是一处河流汇集之地,除了莫克里亚利河之外,还有卡什拉加齐河、沙伊坦卡河在此汇入莫克里亚利河。

这几条河流将大诺沃西尔卡本镇分割成了北、中、南三个部分,乌军需要分别据守镇内的不同部分。

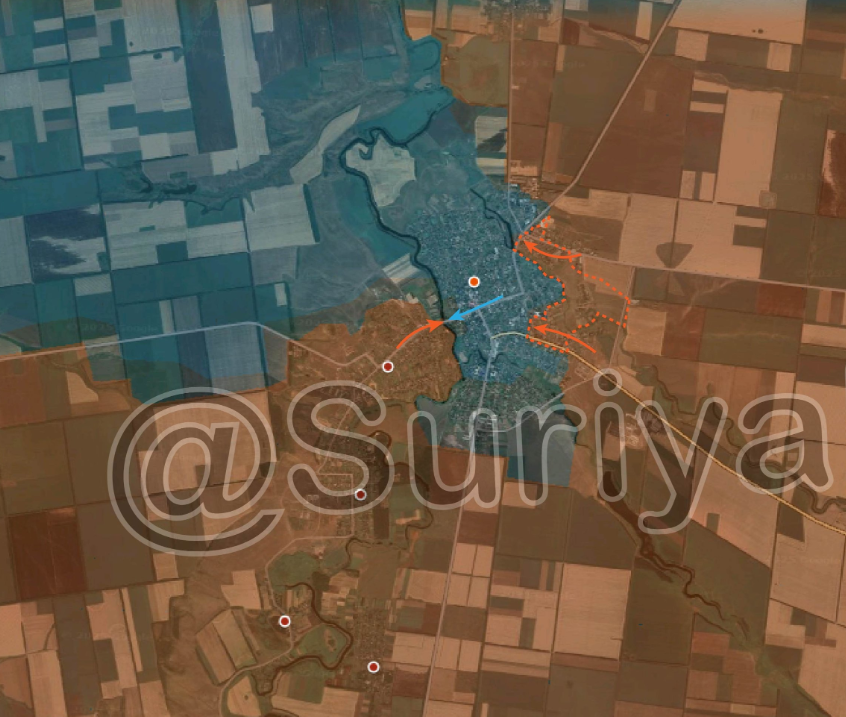

以第5集团军所属的第127摩步师第394摩步团在弗雷米夫卡村保持警戒,一方面以火力控制北方河道,另一方面对乌军可能的反击做好准备。

以第36集团军第37摩步旅部署在大诺沃西尔卡本镇南区当面,负责从南方形成压迫。

以第36集团军第5坦克旅部署在大诺沃西尔卡本镇的东侧;而以归属第36集团军指挥的第40海军步兵旅位于镇北。

1月19日时,第40海军步兵旅沿着T-0518公路,大幅扑向北区,并吃下了北区边缘部分。

随后第5坦克旅从东侧加入战团,一举攻占了北区的大片区域,并沿着T-0509公路攻进了中区。

到1月23日,俄军占领了北区的大半区域,并在中区方向取得重大进展,一举突进到了中心地带,并攻抵了莫克里亚利河。

这样的话,就将南区的乌军部队全面合围了起来,形成了一个小的闭合包围圈。

在俄乌战争中,乌军没有能力打歼灭战;而俄军则因为马里乌波尔围歼战中己方出现了大量伤亡,所以在此后的战斗中也不喜欢彻底包围后打歼灭战,而是尽量形成三面包围态势后,迫使乌军自己撤离。

而在大诺沃西尔卡的最后关头,由于当地的特殊地理环境,形成了这样的一个闭合包围圈。

俄方消息源称,当时已消灭乌军150余人,而且鉴于南部已经形成闭合包围圈,所以向被围乌军发出消息,称其可以沿着俄军提供的路线投降。

不过乌军那边估计是下了死命令,不允许投降,而且这边也没有滑头溜走的机会,那就只能硬抗,因此俄军便使用TOS-1继续覆盖南区,摆出一副不投降那就死的架势。

俄军东部集群的攻击行动,颇具古典色彩,其炮火猛轰之后必然会有地面攻击。

1月24日,东部集群的突击队继续在中区扩大控制,而乌军的防御已经到了最后时刻。

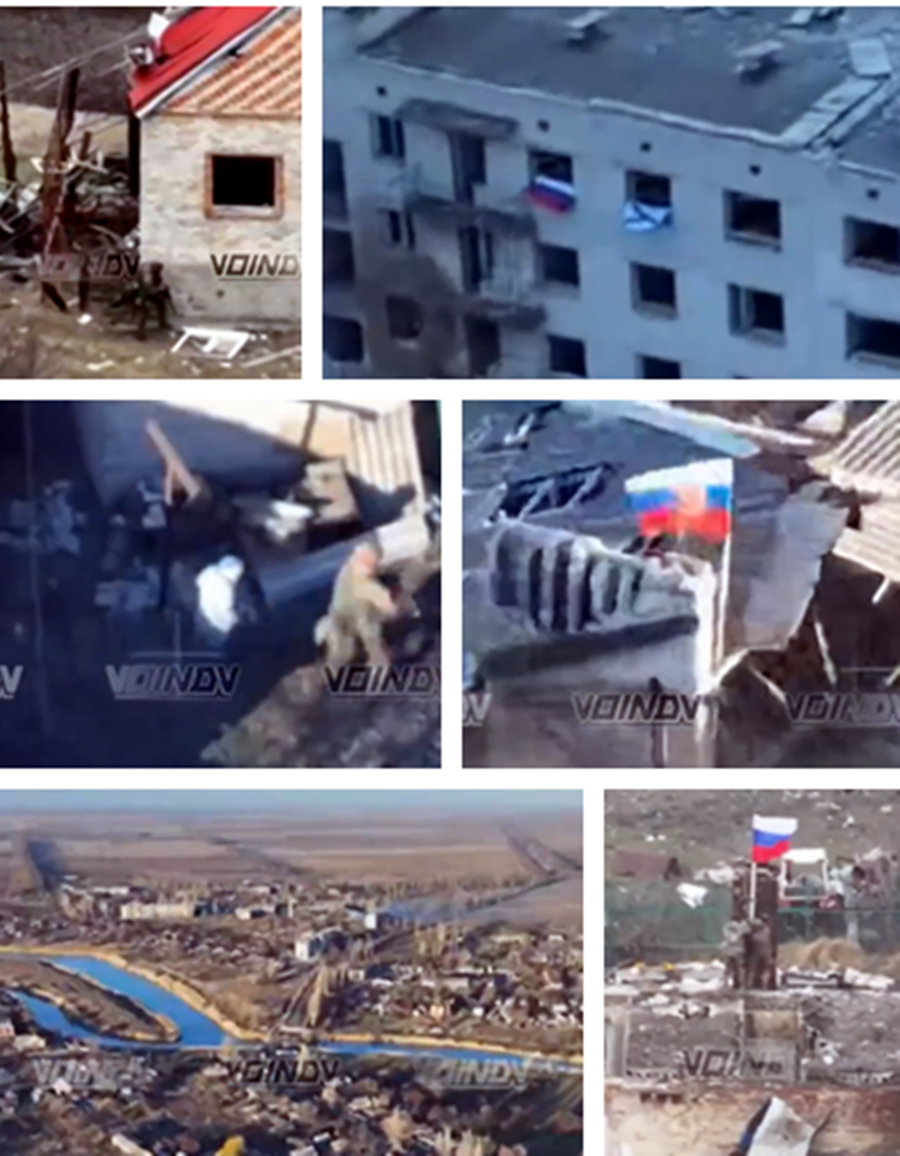

1月25日,陆续有信源显示,南区的包围圈已被俄军吃下。

按照俄方信源称,在攻击过程中乌军指挥部下达了不得投降的命令,而俄军进攻的部队主要是第5坦克旅和第40海军步兵旅,在战斗中摧毁了乌军第110机步旅第1营、第2营的350余人。

有乌军试图渡过莫克里亚利河,但未能得手,俄军抓紧攻击大诺沃西尔卡北部的城区。

不久后,各方信源显示大诺沃西尔卡中区全部和北区剩余的乌军阵地也告易手,乌军只有少数人员渡河逃走。

目前,大诺沃西尔卡已经进入了清理阶段,不久后估计就会正式官宣占领。

具体消灭乌军的总数据目前还不清楚,但就最后的作战状况而言很可能是歼灭战。只不过这个歼灭战是相对于大诺沃西尔卡本镇范围之内,因为乌军第110机步旅不全在镇内。

而乌军第110机步旅自己提到的一些信息倒是值得关注。

在1月22日大诺沃西尔卡战情急剧恶化时,第110机步旅提前给外界打了预防针。

第110机步旅称,此前阿瓦迪夫卡战役时,乌军所缺少的是炮弹;当时无人机的使用尚在初级阶段,但该部的步兵人员充足,所以弥补了炮火的不足。

而现在大诺沃西尔卡方向的作战,乌军并不缺少炮弹和无人机,但是极度缺少步兵。

俄军在每个小时都会以4到6人的战斗小组从不同方向攻击,而且往往是在黎明时,在雨雾等能见度不佳的情况下展开作战,并且用树木掩护自己的移动。

使用炮火打击移动目标并不容易(集束弹药多少会有帮助),而在林带使用无人机的效能不佳,俄军还有步兵配备霰弹枪以击落无人机。

在这一过程中虽然会消灭部分俄军,但由于对方人数众多,所以依然能够抵达建筑物,而另一场游戏就要开始了。

俄军通常会先进入房屋的地下室,然而炮火的打击效能受各种因素影响(人员素质、火炮本身及弹药问题)并不理想;无人机打击虽然准确,但毁伤能力不足;待炮火重新瞄准后,俄军又跑到了另外的建筑物内,一切又得重新开始。

步兵可以阻止俄军的前进,但是我们没有(足够)步兵。

只有在最后,第110机步旅才鼓舞士气称,该旅在一天之内消灭的敌人比本旅建制内的某些营的兵力还多——当然,这不过是挽尊罢了。

基调都已经铺垫好了,那第110机步旅在大诺沃西尔卡的命运也就注定了。

在各信源陆续显示俄军已经占领大诺沃西尔卡的同时,乌军第110机步旅的频道发出了一篇如何指导军人亲属确认自己的亲人是否“失踪”的文章,并点明乌军的失踪者中其实只有2%的人还活着。

——看到他已经死了,但无法带回尸体;他还在阵地上,但没人能从那里回来;他去执行任务了,但没有回来;发生了大爆炸,没能发现尸体。

而在此之前,乌军第110机步旅则又在公开招募新兵。

所以乌军第110机步旅的频道,实际上自己也在暗示本部损失惨重,必然会有大量人员“失踪”。

估计除了第110机步旅旅指挥部和技术、支援分队大部分在包围圈外,在包围圈内的步兵单位大概率是损失惨重,而且不排除有营级建制的部队被歼灭。

当然,以乌军第110机步旅当前的状态,其所辖的步兵营数量恐怕没有巅峰时期那么多,而且各营的兵力可能确实也不满编,甚至于严重缺编。

我们最好是能够看到俄军在战后宣布的歼敌数据,或者能够提供更详细的细节以供参考。

另外大诺沃西尔卡之战当然也不止是在本镇进行,只是这里的战斗最关键,也最激烈罢了。

而跟阿瓦迪夫卡战役时的情况一样,第110机步旅在最后关头并未等来周边的友军积极支援,可谓是“一旅决死战,十旅旁边看”;能在一周年的时间范畴内两度主打关键性战役,并且均以惨重损失而告终。

第110机步旅的遭遇,当选为乌军最悲惨的旅队,还是极具竞争力的。

发表回复