生产力决定生产关系,生产力是决定社会价值分配与性别地位格局的终极标准,谁能为社会创造更核心、更稳定的价值,谁就能在生产关系中占据主导位置。

这一逻辑不仅塑造了母系社会的协作共生、父权社会的结构调整,更推动了工业革命后的平权进程,在智能时代依然是性别秩序的底层逻辑。

然而,当下公共话语场中,部分被称为“女拳”的群体却背离了这一历史规律:她们用情绪化口号取代理性思考,用特权诉求替代价值创造,将自身置于“受害者”的认知闭环中。

不可否认,资本对性别议题的操弄是其陷入困境的外部推手,但更深层的原因,在于认知的短视与逻辑的混乱,她们既未能理解性别秩序演变的生产力本质,也看不清自身沦为资本流量工具的悲剧性,最终在错误的道路上与社会主流、时代机遇渐行渐远。

一、母系社会:采集活动的稳定性

人类文明的开篇,并非父权的统治,而是母系社会长达数万年的稳定存续。这一阶段的性别秩序,并非源于“女性至上”的意识形态,而是生产力结构自然选择的结果。

女性主导的采集活动,以其稳定性与高能量贡献,成为部落存续的核心支柱,进而奠定了女性的社会主导地位。

母系社会的考古实证

从考古学与人类学研究来看,母系社会是人类历史上延续时间最长的社会形态。

据《中国大百科全书·人类学卷》记载,母系社会在全球范围内存续了至少3.5万至4万年,远超后续父权社会(约5500—10000年)与工业革命后的平权阶段(约220年)。

在中国,仰韶文化、河姆渡文化等新石器时代遗址,为母系社会提供了直接实证:

遗址中出土的墓葬多以女性为中心,随葬品(如农具、陶器)更丰富;

陶器纹饰常以“蛙纹”“鱼纹”为主题,象征女性生殖崇拜;

氏族聚落的布局以母系血缘为纽带,不存在明显的阶级分化与暴力痕迹。

生产力核心:采集活动的高贡献

原始社会的生存逻辑极为简单:食物来源的稳定性直接决定部落的存续。

在这一语境下,男性主导的狩猎活动与女性主导的采集活动,形成了鲜明的生产力差异。

男性狩猎依赖简陋的石器、木器,受野兽迁徙、天气变化等因素影响极大,成功时能获得肉类补充,但失败时可能空手而归,甚至伴随伤亡,据史前人类学研究,原始部落男性狩猎死亡率高达15%~20%。

这种“高风险、低稳定”的生产模式,注定只能作为食物来源的补充。

而女性主导的采集活动,展现出极强的生产力优势:她们通过长期观察掌握植物生长规律,能精准识别可食用的果实、种子、根茎,每天只需2~3小时劳作,就能获得稳定的食物供给。

从能量贡献来看,考古学家通过对原始部落遗址的食物残留分析发现,采集活动提供的热量占部落食物总量的60%~80%,是维系群体生存的核心支柱。

性别秩序:基于贡献而非特权

女性生产力优势直接转化为社会地位的主导权。

在母系社会中,女性不仅掌握食物分配的话语权,更在部落决策、文化传承中扮演核心角色:

氏族以母系血缘为纽带,子女“知其母而不知其父”,女性作为氏族延续的核心,成为家庭与社会的纽带;

部落重大决策(如迁徙、联盟)需经女性长老会议商议,男性仅参与执行(如狩猎、防御);

文化传承以女性为核心,如植物知识、编织技艺、祭祀仪式等,均通过母系亲属代代相传。

值得注意的是,这种性别秩序并非“压迫与被压迫”的对立,而是基于生产力分工的协作共生:男性狩猎作为补充性生产活动,与女性采集形成互补,共同服务于部落生存。

更关键的是,母系社会中从未出现“男性必须依附女性”“男性需向女性索取特权”的诉求,因为社会地位的差异,本身就是生产力分配的客观结果,无需通过口号或暴力强化。

这一阶段深刻揭示了性别关系的本质:社会地位的核心依托是生产力贡献,而非生理差异或主观诉求。

当女性的劳动能创造更核心的价值时,其主导地位便会自然形成;

这种地位不依赖“特权”,而源于“价值”。

二、父权社会:男性的体力优势

约1万年前,人类社会从游牧采集转向定居农耕——这一生产力的根本性变革,彻底颠覆了性别秩序,父权社会由此兴起并延续数千年。

与母系社会的形成逻辑一致,父权社会的出现并非男性“阴谋压迫”的结果,而是新的生产力结构对性别分工提出的必然要求。

生产力变革:农耕文明对体力要素的依赖

农业革命带来的生产方式转变,对“体力”这一生产要素提出了前所未有的需求。

开垦土地需要砍伐树木、挖掘土壤,耕种劳作需要长期弯腰插秧、收割,灌溉修渠需要搬运土石、修建堤坝,这些活动均需持续的重体力投入,而男性平均肌肉量比女性高30%~40%,使其天然更适应农耕生产。

同时,私有制的出现加剧了资源竞争:部落间为争夺土地、水源、牲畜等生产资料,冲突日益频繁。

男性在战争与防御中的体力优势(如负重行军、使用武器),使其成为部落安全的核心保障。

在这种生产力条件下,男性逐渐在核心生产领域(农耕、防御)占据主导地位,创造的生产价值在社会总财富中的占比不断提升。

社会结构调整:父权制与生产资料的绑定

生产力的倾斜必然导致社会结构的重构。

当男性成为主要生产资料(土地、农具、牲畜)的控制者与主要财富(粮食、布匹)的创造者时,父权制家庭取代母系氏族,成为了社会基本单元:

生产资料(如土地)由男性继承,确保财富在父系血缘中传递;

家庭结构以男性为核心,女性需依附男性获得生产资料使用权;

社会权力(如部落首领、官员)集中于男性,决策围绕农耕生产与资源争夺展开。

这种转变并非“历史倒退”,而是适应农业生产力的必然选择——就像母系社会适应采集经济一样,父权社会是农耕文明下“生产力与生产关系匹配”的结果。

女性角色转变:家庭劳动的价值弱化

在父权社会中,女性的劳动重心逐渐转向家庭内部的生育、养育与家务劳动。

这些劳动对家庭存续至关重要,但在以“土地与粮食”为核心财富的社会中,其创造的“显性价值”相对下降:

生育虽为部落提供劳动力,但无法直接转化为粮食或财富;

家务劳动仅服务于家庭内部,不参与社会化交换;

女性被排除在农耕、战争等核心生产领域之外,难以积累独立的财富与权力。

需要明确的是,父权社会的性别秩序本质上仍是生产力驱动的结果,而非“男性对女性的刻意压迫”。

在农业生产的技术条件下,体力确实是核心生产要素,而男性在这一要素上的优势客观存在。

历史上从未有哪个父权社会是通过“喊口号”“讲特权”建立的,它的存续,依赖的是男性在农耕、战争等领域的持续生产力贡献。

当生产力结构再次发生变革时,父权社会的根基也必然动摇,这一规律,在工业革命的浪潮中得到了充分验证。

三、工业革命:打破性别壁垒的平权起点

18世纪中叶爆发的工业革命,不仅是技术革命,更是重塑性别关系的生产力革命。

机器的轰鸣声取代了肌肉的力量,工厂的流水线打破了传统的性别分工,人类社会由此进入平权社会的演进阶段。截至今日,这场平权进程已持续200多年,而其核心驱动力,依然是生产力的进步。

工业革命:打破“体力=生产力”的传统逻辑

工业革命带来的生产工具革新,彻底改变了生产力的核心要素。

蒸汽机、纺织机、铁路等技术的出现,使得生产活动越来越依赖“机械力量”与“操作技能”,而不是单纯的体力:

纺织厂中,女性只需操作纺织机,就能完成过去男性需耗费大量体力的织布工作;

商业贸易中,女性通过记账、沟通等技能,在商铺、银行中发挥重要作用;

交通运输中,女性担任售票员、电报员等岗位,无需依赖体力即可创造价值。

这种“去体力化”的生产模式,为女性参与社会化生产打开了大门。

据英国《工厂法案》统计,1833年英国纺织厂中女性工人占比已达56%,1851年英国女性就业人数突破100万,其中70%集中在工厂、商业等新兴领域——女性第一次在社会化生产中,展现出与男性同等的适应能力。

平权实践:生产力贡献推动平权运动

从历史进程来看,女性平权的每一步突破,都与“生产力贡献”直接相关,女性权利的获得,本质上是对女性创造价值的认可。

19世纪末,随着女性进入教师、护士等职业领域,社会开始认可其独立的职业价值:

1870年英国《教育法》规定女性可担任公立学校教师,1881年美国护士协会成立,女性通过“教书育人”“护理病患”的生产力贡献,逐步获得社会尊重。

20世纪两次世界大战,成为女性平权的关键转折点。

一战期间(1914-1918),英国约160万女性进入工厂、煤矿、铁路,填补男性参军后的劳动力空缺;

二战期间(1939-1945),美国女性就业人数从1200万增至1800万,其中600万女性进入军工企业,生产飞机、坦克等武器。

女性用实际生产力证明了“男人能干的,女人也能干”,这种贡献直接推动了战后女性选举权的普及:

1920年美国通过第19修正案赋予女性选举权,1928年英国将女性选举权年龄降至21岁(与男性平等)。

20世纪后半叶,服务业与轻工业的发展进一步巩固了平权成果。

随着超市、银行、电信等行业的扩张,女性在细致、耐心、沟通等方面的优势得以发挥,1970年美国女性在服务业的就业占比达65%,1980年日本女性进入企业担任办公室职员成为普遍现象。

经济独立带来的社会地位提升,使得“性别平等”逐渐成为全球共识。

平权本质:价值创造而非口号诉求

平权社会的本质,是对女性价值的认可。

当机器取代体力成为生产的核心要素,当知识与技能取代生理差异成为价值衡量标准,女性自然获得了参与社会竞争的平等机会。

这种平等,不是“男性的施舍”,更不是“女性通过诉求换来的特权”,而是生产力发展到一定阶段的必然产物。

工业革命以来的200多年历史已经证明:性别平等的程度,始终与女性参与社会化生产的深度成正比。

女性在社会中的话语权,最终取决于其创造的生产力价值,那些在生产中贡献越大的女性群体(如职业女性、企业家、科学家),获得的尊重与权利也越多;

反之,若女性脱离社会化生产,仅依赖家庭或他人供养,其社会地位也必然下降。

遗憾的是,当下某些“女拳”群体却彻底误读了这一逻辑:她们将平权成果归因于“抗争口号的胜利”,却忽视了背后女性通过劳动创造价值的核心支撑;

她们将社会对性别平等的追求,扭曲为“向男性索要特权的理由”,完全背离了平权运动的本质内核。

四、智能时代:脑力竞争的机遇

当人类社会迈入以算法、人工智能、数据为核心驱动力的智能时代,生产力的核心要素再次发生质变,从体力、技能转向脑力和创造力。

在这一赛道上,性别本无天然的优劣之分:逻辑思维、创新能力、知识储备,与生理性别无关。

这意味着,女性迎来了历史上最好的发展机遇,完全可以凭借智力与创造力占据生产力高地,获得真正意义上的平等地位。

然而,部分“女拳”群体却在这一关键节点误入歧途:她们无视智能时代的生产力逻辑,用“特权诉求”替代“价值创造”,将机遇变成了自我设限的陷阱。

智能时代的生产力核心:无性别差异的脑力与创造力

智能时代的生产力逻辑,彻底打破了性别与价值创造的关联壁垒。

在软件开发、数据分析、科研创新、商业决策等核心领域,决定成就的是“能力”而非“性别”:

软件开发:代码编写依赖逻辑思维与编程技能,女性程序员在细致度、代码可读性上常表现更优(据2023年全球程序员调查,女性编写的代码bug率比男性低12%);

数据分析:数据解读需要耐心与洞察力,女性在消费行为分析、医疗数据研究等领域占据重要地位;

科研创新:从生命科学到人工智能,女性科学家的贡献日益凸显,2023年诺贝尔生理学或医学奖得主卡塔林·卡里科(mRNA技术核心研究者)、2021年诺贝尔化学奖得主吉野彰的合作伙伴吉本雅美,均以脑力创新推动了科技进步。

这种“无性别差异”的生产力逻辑,为性别平等提供了最坚实的物质基础。

据世界经济论坛《2023年全球性别差距报告》,在“知识型岗位”(如科研、教育、金融)中,女性占比已达48%,与男性基本持平;

在人工智能领域,女性研究者的比例从2010年的12%提升至2023年的28%,且增速持续加快。

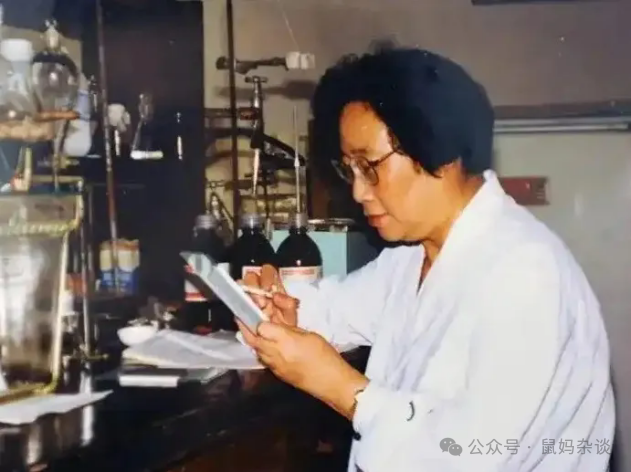

女性的时代机遇:从屠呦呦到JK罗琳的价值证明

在智能时代的脑力赛道上,女性已用实际成果证明了自身的竞争力。

从科研到商业,从文化到艺术,无数女性通过创造顶尖价值,赢得了与男性同等的社会尊重:

科研领域:屠呦呦凭借青蒿素研究,挽救了全球数百万疟疾患者生命,成为中国首位诺贝尔生理学或医学奖女性得主,她的研究不仅创造了巨大的医学价值,更打破了“男性主导科研”的刻板印象;

董明珠(格力电器董事长)带领格力成为全球空调行业龙头,年营收超2000亿元,用商业成就证明女性在企业管理中的能力;

文化领域:JK罗琳通过《哈利·波特》系列小说,构建起影响全球的魔法世界,作品销量超5亿册,改编电影票房超77亿美元,她用文字创造力创造了庞大的文化价值,成为全球最富有的女性作家之一。

这些案例共同印证了一个真理:在脑力主导的生产力格局中,女性完全可以通过自身能力创造顶尖价值,赢得与男性同等的尊重与地位。

智能时代的机遇窗口已经打开,对所有性别开放——关键在于是否愿意通过教育提升能力、通过实践积累经验、通过创新创造价值。

“女拳”的认知谬误:割裂权利与价值的逻辑

与顺应时代的女性不同,部分“女拳”群体却陷入了严重的认知误区,她们无视智能时代的生产力逻辑,将“争取平等”异化为“索要特权”,提出“我弱我要特权”“我有子宫我要特权”等荒诞诉求。

这种逻辑的荒谬之处,在于彻底割裂了“权利与义务”“地位与贡献”的关系,试图将生理差异或主观弱势作为获取特权的筹码,而非将能力与价值作为赢得尊重的基石。

(1)“弱即特权”:违背社会价值交换的基本规则

社会的本质是一个“价值交换的共同体”,每个成员的权利与地位,最终都取决于其为社会创造的价值。

母系社会的女性、父权社会的男性、平权社会的劳动者,之所以能获得相应地位,核心在于他们提供了不可替代的生产力价值。

而“女拳”提出的“我弱我要特权”,本质上是试图打破这一规则:不创造价值却索要超额回报,不承担责任却要求特殊权利。

这种逻辑在现实中完全行不通,企业不会因为员工“弱”就支付高薪,市场不会因为商品“弱”就提高售价,社会也不会因为某个人“弱”就凭空给予特权。

例如,部分“女拳”主张“女性就业应降低考核标准”“女性犯错应减轻惩罚”,却忽视了“降低标准”会导致女性自身价值被质疑,若女性只能通过“特殊照顾”获得机会,而非凭借能力竞争,最终只会加剧“女性能力不足”的刻板印象,反而损害真正独立女性的利益。

(2)“子宫特权论”:混淆公共服务与私人特权的边界

生育是人类繁衍的自然过程,女性在生育中承担的生理代价值得社会尊重与关怀,但这绝不能成为索要特权的理由。

社会对生育的保障,应当体现在完善的公共服务上:如产假制度、育儿支持、医疗保障,这些保障的本质,是社会对“人类繁衍”这一公共需求的必要投入,而非女性对男性的“特权索取”。

但部分“女拳”却将生育异化为“特权筹码”,提出“男性应向女性缴纳生育税”“女性结婚应要求男性放弃财产”等诉求。

这种主张不仅矮化了女性的价值,将女性等同于“生育工具”,更混淆了“公共服务”与“私人特权”的边界,前者是社会对全体成员的责任,后者则是对他人权益的无理侵占。

例如,“生育税”本质上是让无生育需求的男性为他人的生育行为买单,违背了“权利与义务对等”的原则,注定无法得到社会共识的支持。

五、互联网社会:资本操弄性别议题的商业逻辑

随着互联网技术的普及,人类社会进入了信息传播的新纪元,但这并未带来话语权利的平等,反而催生了资本对社会话题的深度掌控。

在“算法、流量、商业利益”的交织下,公共话语场不再是理性讨论的平台,而成为资本收割注意力、塑造认知的工具。

性别议题因其“易引发争议、易调动情绪”的特性,首当其冲成为资本操弄的对象,为“女拳”群体的滋生提供了温床。

互联网的流量逻辑:争议性话题的商业价值

互联网社会的核心规则是“流量即价值”,流量意味着点击量、转发量、广告收益,而争议性话题是流量的天然催化剂。

资本通过掌控社交媒体平台、内容创作机构与算法推荐机制,构建起一套完整的“话题生产-传播-变现”链条:

话题生产:资本筛选符合“对立叙事”的个案(如职场性别纠纷、家庭矛盾),通过“标题党”(如“震惊!男性老板歧视女员工”)、情绪化剪辑(刻意放大女性委屈片段)、标签化传播,将个别事件上升为群体冲突;

算法推送:平台算法通过用户画像,将争议内容精准推送给易受情绪影响的群体,不断强化其“受害者认知”;

流量变现:当话题引发“骂战”(支持者与反对者争论),点击量、评论量飙升时,资本通过插入广告(如美妆、母婴产品)、直播带货、付费课程等方式,将流量转化为利润。

据《2023年中国互联网性别议题报告》统计,涉及“性别对立”的话题,其平均点击量比普通社会话题高3倍-5倍,广告报价更是高出2倍以上。

例如,某社交媒体平台2022年推出的“女性权益”话题标签,通过放大极端个案,仅3个月就获得120亿次点击,带动平台广告收入增长18%——这就是资本热衷于操弄性别议题的根本原因:争议即流量,流量即利润。

资本的操弄策略:制造对立与塑造“受害者叙事”

资本对性别话题的操弄,具有高度的策略性,它们从不追求“理性共识”,而是刻意制造“二元对立”,将复杂的社会问题简化为“男性vs女性”的零和博弈。

(1)个案极端化:将个别事件上升为群体冲突

资本擅长从海量社会事件中,筛选出符合“对立叙事”的个案,并通过加工放大,使其成为“群体压迫”的“证据”。

例如:将职场中个别男性领导对女性员工的不当言论,扭曲为“男性群体对女性的系统性压迫”,忽视大多数职场中性别协作的正常现象;

将家庭中个别男性的失职(如家暴、出轨),渲染为“父权社会对女性的普遍剥削”,掩盖多数家庭中夫妻共同承担责任的事实;

将婚恋市场中个别女性的高彩礼诉求,包装为“女性对抗性别歧视的必要手段”,无视彩礼对普通男性家庭的经济压力。

这些被刻意加工的内容,通过“非黑即白”的叙事(要么支持女性,要么就是“男权走狗”),迫使公众选边站,进而引发激烈争论,而争论本身,就是资本需要的流量。

(2)扶持“极端意见领袖”:将资本利益包装为“群体诉求”

资本通过扶持“性别议题意见领袖”,将自身利益包装为“女性群体诉求”,引导公众情绪向有利于流量变现的方向发展。

这些KOL之所以能迅速崛起,背后往往有资本的“流量倾斜”与“资源支持”:

平台为其提供算法推荐,使其内容优先进入用户首页;

MCN机构为其策划话题、撰写文案,确保内容的争议性;

品牌方为其提供广告合作,激励其持续输出极端言论。

资本不需要这些KOL提出建设性的解决方案(如如何提升女性就业竞争力、如何完善育儿支持政策),只需要它们保持“争议性”与“话题性”,例如,某“女拳KOL”通过发表“男性都是潜在施暴者”“婚姻是对女性的剥削”等极端言论,在1年内吸粉500万,带动广告收入超千万元。

这些言论虽然背离客观现实,却能有效调动情绪、引发骂战,为资本创造源源不断的流量。

信息茧房:算法喂养下的认知扭曲

在资本主导的互联网话语体系中,普通大众很难接触到全面的信息,算法会根据用户的浏览记录、点赞行为,不断推送“符合其既有认知”的内容,将用户困在“信息茧房”中。

例如,某用户若点赞过一条“女性被歧视”的内容,算法会持续为其推送更多类似内容(如职场歧视、婚恋不公),使其逐渐相信“性别压迫是普遍现象”;

若用户反驳过极端“女拳”言论,算法则会推送更多批评“女拳”的内容,使其陷入“性别对立不可调和”的认知闭环。

这种“信息茧房”不仅扭曲了公众对性别关系的认知,更催生了一批脱离现实、沉迷于对立叙事的群体,“女拳”正是在这样的环境中滋生、壮大。

她们接触到的信息全是“女性被压迫”“男性是敌人”的片面叙事,逐渐失去理性判断能力,将资本的刻意喂养误认为“社会真相”,将算法的精准推送误认为“群体共鸣”。

六、“女拳”的悲剧性角色:资本工具的利用与抛弃

“女拳”群体的特权诉求不仅在逻辑上站不住脚,更可悲的是,她们在不知不觉中沦为了资本操弄的“免费工具”,她们以为自己在为女性争取权益,实则在为资本创造利益;

她们以为自己在反抗不公,实则在被资本引导着制造对立。这种“被利用而不自知”的状态,正是其无知的集中体现。

“免费子弹”:情绪化表达与流量闭环的契合

资本的本质是追逐利润,而“女拳”群体的特性,恰好完美契合了资本的流量需求。

她们的“情绪化表达”(如愤怒、委屈)、“极端化诉求”(如索要特权、攻击男性)、“对立化思维”(非黑即白、非此即彼),极易引发公众争议,形成“骂战-流量-收益”的闭环:

当“女拳”发表极端言论时,支持者会点赞转发,反对者会评论反驳,双方的争论迅速提升话题热度;

话题热度越高,平台推荐量越大,吸引更多用户参与讨论,进一步放大流量;

流量增长带动广告报价上升,资本通过插入广告、直播带货等方式实现利润,而“女拳”们的愤怒与激情,只是这场商业游戏中的“免费燃料”。

例如,2023年某“女拳”账号发布“男性应向女性缴纳‘性别补偿税’”的言论,引发全网争论,单条内容点击量超2亿,评论量超50万。

该账号借此获得品牌合作机会,单条广告报价从1万元飙升至10万元,而参与争论的“女拳”支持者,除了情绪宣泄,未获得任何实际利益,反而成为资本收割流量的“免费子弹”。

隐蔽的操弄:从认知引导到行为控制

资本对“女拳”的操弄往往具有极强的隐蔽性,它们从不直接下令,而是通过“话题设置”“信息筛选”“情绪煽动”,悄然引导“女拳”的认知与行为。

例如,资本会刻意炮制“女性被职场歧视”的话题(如“某公司招聘拒绝女性”),却隐瞒“该公司同时拒绝男性的岗位”“女性在该行业的平均薪资高于男性”等事实;

会放大“男性家暴女性”的新闻,却忽视“女性家暴男性”的个案(据2023年中国反家暴协会数据,男性遭受家暴的比例占总家暴案例的15%);

会推送“女性结婚必亏”的文章,却不提“夫妻共同奋斗实现财富增长”的正面案例。

这些被扭曲的信息,不断强化“女拳”的“受害者认知”,使其逐渐相信“整个社会都在压迫女性”,进而主动传播对立观点,她们以为自己在“抗争”,实则在按资本的剧本行事,成为资本制造对立的“免费打手”。

利益背离:资本从不忠诚于“工具群体”

更讽刺的是,“女拳”群体所追求的“特权”,恰恰与资本的核心利益背道而驰。

资本真正需要的,是能创造价值的劳动力(如程序员、设计师、消费者),而非只会索要特权却不创造价值的“寄生者”,当“女拳”的极端言论导致性别对立加剧,影响社会协作效率时,资本会毫不犹豫地抛弃这一工具。

例如,2022年某电商平台曾扶持“女拳”KOL推广“女性专属商品”,但当这些KOL发表“男性购买就是不尊重女性”的极端言论,导致男性用户流失、平台销量下降时,平台迅速切断与这些KOL的合作,并推出“性别中立”的营销方案;

2023年某社交媒体平台因“女拳”话题引发监管关注,平台立即下架相关极端内容,并封禁一批“女拳”账号,将责任推给“用户言论不当”,资本从不忠诚于任何群体,只忠诚于能带来利益的工具,当工具失去价值,被抛弃是唯一的结局。

历史早已证明这一点:从早年的“网红炒作”到后来的“极端账号”,一旦失去流量价值,或引发监管风险,资本会迅速“切割关系”,甚至将其作为“洗白自身”的替罪羊。

“女拳”群体若看不清这一点,继续沉迷于资本喂养的对立叙事,最终只会成为资本利益链上“用完即弃”的牺牲品。

七、无知的代价:被社会与时代抛弃的必然结局

“女拳”群体的认知短视与逻辑混乱,不仅使其沦为资本的工具,更将自己推向了被社会主流抛弃的边缘。

社会的运行依赖理性的共识与价值的交换,当一种言论背离常识、制造对立、拒绝创造价值时,终将被历史的浪潮所淘汰,“女拳”的无知,正在让她们付出沉重的代价。

违背社会本质:打破价值交换的共同体规则

社会的本质是一个“价值交换的共同体”,每个成员的权利与地位,最终都取决于其为社会创造的价值。母系社会的女性、父权社会的男性、平权社会的劳动者,之所以能获得相应地位,核心在于他们提供了不可替代的生产力价值。

而“女拳”群体的特权诉求,本质上是试图打破这一规则:不创造价值却索要超额回报,不承担责任却要求特殊权利。

这种逻辑一旦泛滥,必然导致社会协作的崩溃:

若企业需为“弱能力女性”支付高薪,会降低整体生产效率;

若男性需为“子宫特权”缴纳额外费用,会引发普遍的抵触情绪;

若家庭中女性只索取不付出,会破坏婚姻的协作基础。

因此,“女拳”的诉求注定会遭到社会主流的抵制与排斥。

据2023年中国社会科学院《性别观念调查》,82%的受访者认为“性别平等应基于能力与价值,而非特权”,76%的受访者对“女拳”的极端言论表示“反感”或“厌恶”。

公众反噬:从“被污名化”到“被代表”的反感积累

“女拳”的极端言论,已经引发了越来越广泛的公众反感,使其逐渐失去中立群体的支持。

普通男性对“被污名化”感到愤怒:

“女拳”将个别男性的不当行为扩大为“男性群体的原罪”,用“普信男”“国男”等标签攻击全体男性,导致许多无辜男性被卷入对立情绪,进而对所有女性权益诉求产生抵触。

例如,部分企业为避免“性别纠纷”,甚至减少女性招聘名额,反而损害了正常女性的就业权益。

独立女性对“被代表”感到不满:

许多职业女性、女性科学家、女性企业家,通过自身能力创造价值,赢得了社会尊重,但“女拳”却将她们与“索要特权”的群体捆绑,用“女性都是受害者”的叙事矮化其成就。

据调查,78%的职业女性表示“反感被‘女拳’代表,我们的成功源于努力,而非特权”。

理性公众对“制造对立”感到厌倦:

“女拳”将所有社会问题(如就业压力、婚恋矛盾)简化为“性别歧视”,用非黑即白的思维否定复杂的现实。

例如,将“女性就业难”归咎于“男性压迫”,却忽视产业结构调整、教育匹配度等客观因素。

这种“一刀切”的叙事,让理性公众逐渐对“女拳”失去信任,甚至对真正的女性权益问题产生“审美疲劳”。

时代脱节:智能时代对价值创造的要求

“女拳”的逻辑,与智能时代的生产力要求完全脱节。

智能时代需要的是“理性、创新、协作、价值创造”,而“女拳”提供的却是“情绪、对立、索取、价值消耗”,当社会的核心竞争力转向脑力与创造力时,那些沉迷于特权诉求而忽视能力提升的人,必然会被时代所抛弃。

就像农业革命淘汰了不适应农耕的采集者,工业革命淘汰了拒绝使用机器的手工劳动者,智能时代也终将淘汰那些拒绝通过脑力创造价值的人。

例如,在人工智能、大数据等领域,企业招聘只看“算法能力”“数据思维”,不看性别,若“女拳”群体仍执着于“索要特权”,而不提升自身能力,终将在就业市场中被淘汰,成为智能时代的“边缘人”。

最终结局:资本与社会的双重抛弃

“女拳”群体若不及时醒悟,最终将面临“资本与社会的双重抛弃”:

从资本角度看,当“女拳”的极端言论引发公众反感,导致流量转化效率下降时,资本会迅速寻找新的热点;当她们的诉求触及社会底线,引发监管关注时,资本会毫不犹豫地切割关系,甚至将其作为“整改对象”。

从社会角度看,当“女拳”持续制造对立、拒绝创造价值时,会逐渐被主流社会排斥,她们可能面临就业歧视、社交孤立、认知固化,最终成为被时代遗忘的“历史注脚”。

回归生产力规律,警惕认知陷阱

从母系社会到智能时代,性别秩序的演变始终遵循着一条铁律:生产力是决定社会价值与性别地位的终极标准。

女性的社会地位,从不依赖口号或特权,而源于其为社会创造的价值,母系社会的采集贡献、工业革命的社会化生产、智能时代的脑力创新,无不印证这一真理。

当下的“女拳”群体,既是资本操弄下的受害者,更是自身认知陷阱的囚徒。

她们背离了生产力规律,将“争取平等”异化为“索要特权”,用情绪替代理性,用对立替代协作,最终沦为资本收割流量的工具,面临被社会与时代抛弃的风险。

真正的性别平等,从来不是“向对方索要特权”,而是“通过价值创造赢得尊重”。

在智能时代的机遇窗口前,女性更应聚焦于“提升脑力能力、参与价值创造、推动社会协作”,这才是顺应历史规律的选择,也是实现真正平权的唯一路径。

警惕资本操弄的认知陷阱,拒绝成为“女拳”式的工具人,才能在时代浪潮中赢得属于自己的平等与尊严。

发表回复