西太平洋泛指密克罗尼西亚群岛以西,中国大陆以东,北起俄罗斯堪察加半岛,南至印尼和澳洲一带的广阔海域。

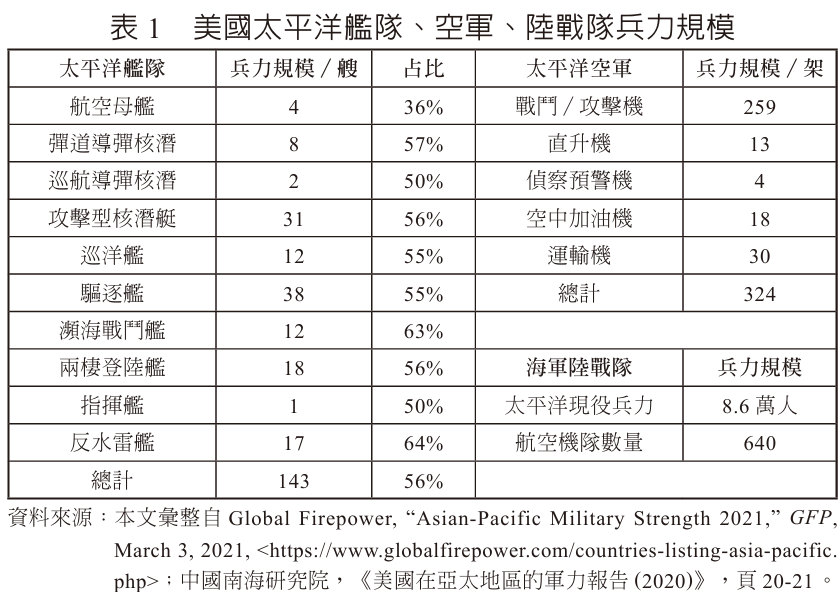

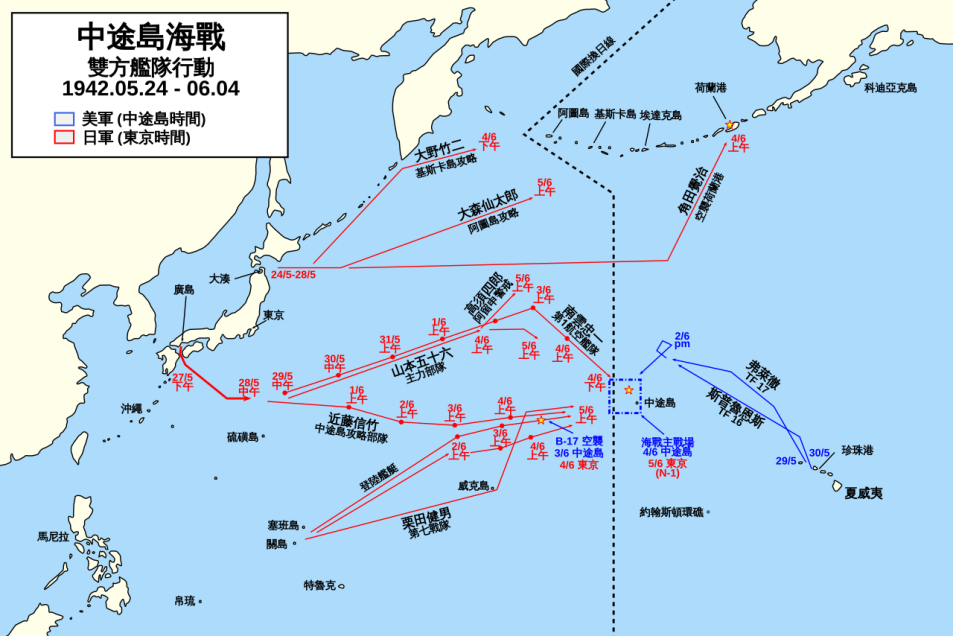

自1942年中途岛海战以来,美国成为西太平洋乃至全球范围内的海洋霸权已有七十余年。

美国霸权有若干根支柱,其中最重要的就是无可争议的海上支配权,它一方面可以凭借控制海洋来保障自身安全,另一方面也可以对敌国实施海上封锁。

马汉在《海权论》中有句名言:“那些在远处与狂风巨浪搏斗的军舰,拿破仑大军从未放在眼里,而恰恰是它们阻碍了法国实现统治世界的美梦。”

环太平洋联合军演每两年在夏威夷附近海域举行,中国2014年、2016年曾获邀参加。

从回顾历史的视角出发,中美西太平洋之争始于2011年。

这一年奥巴马政府宣布将其外交和安全重点“再平衡”到亚太地区,中方认为此举旨在直接增加对我国周边的地缘政治压力,限制中国的战略空间,最终遏制中国崛起。

为了对抗美国的遏制加剧,中国设计了自己的“战略再平衡”:经济层面以交通、能源和通信基础设施“走出去”为抓手,扩大周边影响力;军事层面聚焦于迅速提升海军力量,并在南海实施造岛。

自2013年起,中方在南海岛礁大规模填海造陆,由此牵扯出一系列政治、外交、军事和法律领域的激烈交锋。

2014年4月,奥巴马与日本首相安倍共同宣示《美日安保条约》第五条适用于东海钓鱼岛,但在后续访菲行程中,面对菲国不断追问《美菲联防条约》是否适用于菲所属南海岛礁,奥巴马仅回答美国保卫菲律宾是“铁打的承诺”(ironclad)。

自此之后,美国官方凡应对菲方相关提问,均沿用奥巴马说词,刻意保持模糊。

2015年9月24日,中国国家元首对美国进行国事访问——这是迄今为止最后一次对美国的国事访问,期间发生了“准摊牌”式的对话。

当时恰逢新一轮造岛启动之际,奥巴马向中方表达严重关切,晚宴期间更是反复游说希望中国放弃岛礁建设,但未获任何承诺。

晚宴结束后,奥巴马随即指示太平洋司令部司令,授权他择机在南海执行“军事行动”。

美方所谓的“军事行动”,即向中国建造的人工岛12海里内派遣军舰——《国际法》将各国沿海12海里定为领海,美国试图以此举展示不承认“人工岛”的政治姿态。

自此之后,中美在南海的较量日益加剧,驱逐与反驱逐,监控与反监控,几乎成为家常便饭。

特朗普第一任期的最后一年,中美在南海频繁较劲,大选期间民主党甚至担心特朗普蓄意制造冲突,而最有可能的挑衅方式即美军借机攻击我南海岛礁。

2020年7月17日,美军第七舰队“里根号”航母战斗群和“尼米兹号”航母战斗群齐聚南海进行联合演训,宣称“维持最高战备,确保能够透过兵力投射因应任何紧急事态”。

不久后,中国宣布将南海部分海域划为禁航区,分别发射一枚DF-21弹道导弹和一枚DF-26反舰导弹。

为了给局势降温,时任美军参谋长联席会议主席的米利于2020年10月30日和1月8日两度致电中国军方高层,并打电话给印太司令部司令戴维森上将,要求其推迟即将举行的军事演习。

2018年9月30日,中美在南海发生了最惊险的一次航行对峙事件,两艘驱逐舰最近仅相距41米。当时美舰宣称在南海赤瓜礁和南薰礁12海里内进行所谓“自由航行”。

美海军驱逐舰会定期性穿越台海海峡。作为全球海洋霸权国家,美国没有加入《联合国海洋法公约》,其目的是为了避免那些控制重要航道的国家“过度”主张海洋权利,对美方行为进行限制。

南海——特别是南沙群岛——是中国争夺周边水域制海权的关键所在。

控制了南沙群岛,等于直接或间接控制从马六甲海峡到日本,从新加坡到香港,从广东到马尼拉,甚至从东亚到西亚、非洲、欧洲的大多数海上通道。

亚欧大陆东边缘地带大国想要争夺海权,南海是必由之路,而域外海权国要觊觎陆权,南海也是战略基点。

对中国来说,出海航线有东(至日韩和北美)、南(至东南亚和澳洲)、西(至中东、非洲和欧洲)三条,南海不仅是南行航线和西行航线进出本土的门户,还是东南沿海战略防御的前哨阵地。

获得对南海的支配地位,可使中国的战略防御纵深向南推进数百海里,对于保障经济安全和军事安全都具有重要意义。

曾母暗沙到海南岛是1850公里,永暑岛等南沙主要岛屿到海南只有约1000公里,由于距离较近,南海大致处在中国岸基军事力量的覆盖范围之内。

通过在南沙布局一定数量的海空军基地,再联合海南岛和西沙的基地后,就基本可以形成一张有效的海上军事控制网络。

平时用于海上航运、资源开发和渔业生产等民事活动的安全保障,战时则用来平息海权争端、监控印度洋方向前来的敌军舰艇,并对马六甲一带执行战略威慑任务。

部署在西沙永兴岛基地的空警-500、运-20和轰-6K。轰-6K可以挂载鹰击-21高超音速远程反舰导弹,对大型水面舰艇构成强烈威慑。

新加坡到永暑岛距离约1700公里,已进入歼-16、歼-20等战机的作战半径覆盖范围。

理论上讲,美国海军能够对任何一个沿海国家或岛国实施海上封锁——对待小国足以一击毙命,对待大国也能造成显著杀伤。

以西太平洋地区为例,战争期间,一旦美军掌握制海权,“起手式”就是对敌方进行海上封锁。

二战末期,美国海军曾在日本本土周边及其内海水域实施大面积布雷,导致日本各港口与亚洲大陆间的海上运输中断,成为压垮其战时经济的最后一根稻草。

越战期间,美军也曾对北越最重要的海防港实施封锁,致使北越对外海上交通完全被切断。

冷战期间,由于苏联过于庞大无法被直接封锁,美国就利用日本列岛构建起封锁苏联的军事基地群,而苏联太平洋舰队因远洋战力不敌美军,只能依托岸基力量对抗,因此不敢轻易远离本土,遂沦为“日本海舰队”。

设想一下,一旦美国不再掌握海上优势,自然也会丧失对大陆沿岸国家(韩国、东南亚等)和第一岛链国家的地缘影响力,从而加速霸权崩塌。

实际上,如果这个世界上没有美国,或美国没有在西太平洋地区部署如此规模的重兵,那今天这一地区根本就不存在任何“博弈”的问题,所有沿海及岛链国家都会被纳入中国崛起的轨道。

反过来思考,也正是因为制海权产生了重大地缘政治影响,才使得美国绝无拱手让人之可能。

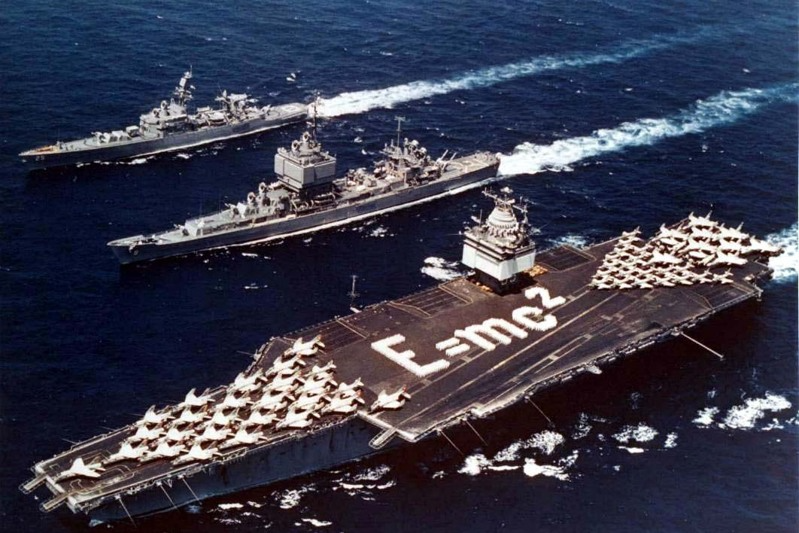

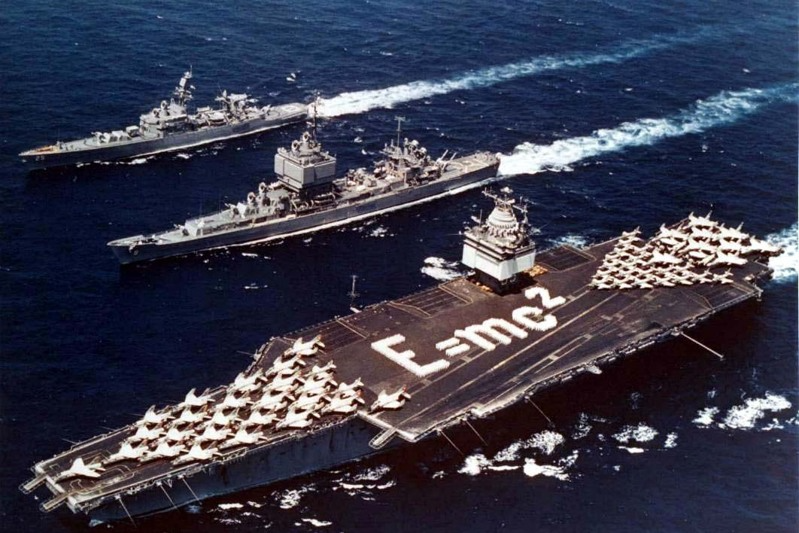

1964年,“企业号”航母率领核动力巡洋舰“长堤号”(CGN-9)与“班布瑞奇号”(DLGN-25)编队,官兵在飞行甲板上排出爱因斯坦相对论的著名公式。

苏联解体后,俄太平洋舰队更加捉襟见肘。俄专家曾对“与美日同盟爆发战争”进行过推演:如果日本在南千岛群岛(北方四岛)实施登陆作战,并最终引爆冲突,在战争爆发后2~3个昼夜,太平洋舰队这一战略集群将不复存在。

“权力平衡论”者认为,当防御方投入X军事资源后,进攻方会对应投入Y军事资源,攻防平衡即Y/X,这一比率越大,代表平衡结果越有利于防守方。

具体到中美在南海的博弈,当中方通过造岛、造舰、区域拒止等方式投入大量军事资源后,美国做了哪些回应呢?

3、加强与菲律宾的同盟关系,策动菲国持续挑衅(早期也包括越南),并重启部分军事基地;

如果我们把中国定义为战略防御方(X)、美国定义为战略进攻方(Y),在南海范围内,攻防平衡(Y/X)显然是有利于中国的。

即中国每投入1分资源,美国就需要投入2分、3分的资源才能完全抵消,而事实上美方没有这么多力量投入。

站在美方角度,将宝贵的海军舰艇开到南海、东海与中国打一场大规模海战,是非常不明智的选择。

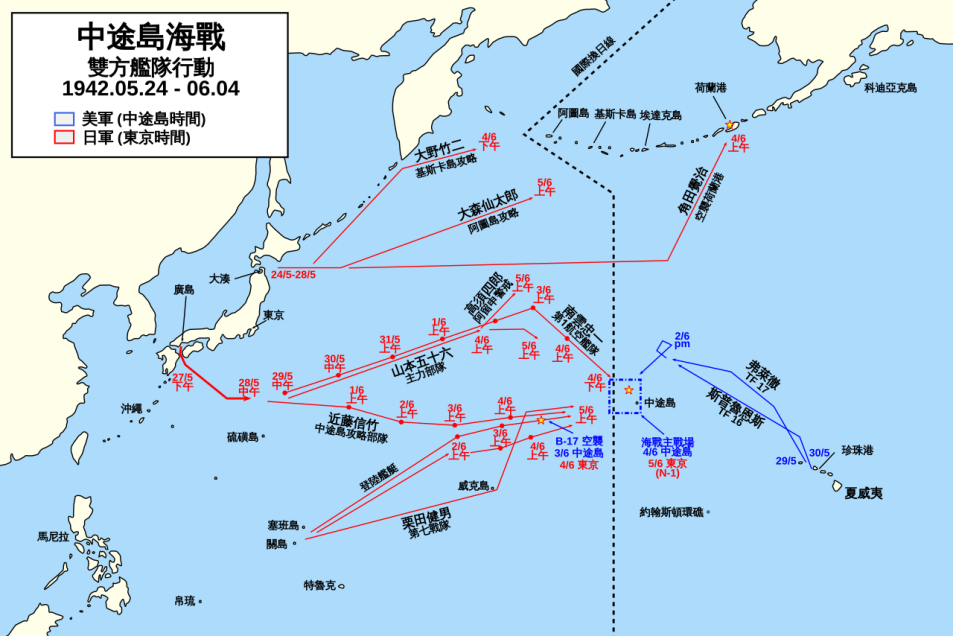

以中途岛战役为例,美日海军主力交战的地点位于太平洋腹地,相对来说有利于美方一些——中途岛距离夏威夷2100公里,距离日本本土则高达4500公里。

而无论台海还是南海场景,中国都是主场作战,岸基反舰导弹和空军战机能够在2000公里以内的区域发挥巨大作用。

为了防御中国的反舰技术,美国需要把大量防空系统装在紧凑的舰艇上,代价极高,难度也越来越大,反过来还会影响其进攻能力。

对于中国来说,即便承受一些本土高价值目标的损失,只要能击沉美军主力舰艇,从战略角度看就是值得的。

因为新时期的大型舰艇非常复杂,从建造到服役往往需要耗费数年时间,很难像二战期间那样“火线入列”。

更何况此一时彼一时,以美国目前的造船能力想重新打造一支“太平洋舰队”可谓遥遥无期,当下手里这些船就是五角大楼的金疙瘩。

退一步讲,即使是从宣誓存在感的角度衡量,中方在南海建立的是永久性军事设施,美军则是以军舰高频次穿越作为回应,后者的成本与可持续性均值得怀疑。

1942年6月的中途岛海战是美国奠定太平洋霸权的关键一战,此役日本海军在远离本土数千公里处与美军交战,最终惨败。

1942年5月28日,“约克城号”航母正在珍珠港的干船坞内抢修,准备即刻出发参与中途岛海战。与日军相较,珍珠港是美国重要的前进及补给基地。

中途岛海战期间高速迎风航行的“企业号”航母,正准备派出轰炸机队。二战期间美军主力航母排水量约在2.5万吨左右。

美军“大黄蜂号”航母起飞的第八鱼雷机中队。该中队有15架战机,他们找到日军航母后拼死进攻,最终被全数击落,只有一人生还。美国人对于二战战史高度自豪,情感上认为太平洋霸权是无数前辈们牺牲所换来的战果。

为实现统一大业,台海方向我军具有明显的进取性质,与之相较,南海造岛其实是一种“战术攻势、战略守势”的行为。

实际上,中国在占据绝对军事优势的情况下并未试图将其他南海诸岛主权声索国驱逐出去,而是小心翼翼地避免局势升级,偶尔敲打一下出头鸟(菲律宾)。

由于近现代多次遭遇来自海上的列强攻击(鸦片战争、第二次鸦片战争、八国联军侵华、日本侵华等),中国迫切希望拓展缓冲区,提高预警与防御能力,掌控周边水域制海权。

打个不恰当的比方,有点像俄国人看待东欧大陆的心态。

历史上拿破仑、希特勒都曾大规模入侵过俄国,差点将其灭国,正是因为这种对欧洲大陆强权的恐惧,才让俄国异常痴迷于在东欧建立“缓冲地带”。

设想一下,假如二战前苏联没有拿下波兰东部、乌克兰等东欧土地作为战略纵深,那么很可能已经倒在希特勒的“闪电战”之下。

自1970年代以来,东亚一直没有发生过大规模军事冲突,和平红利下多数东亚和东南亚国家实现了经济腾飞。

考虑到之前的四十年里美国曾多次参与东亚战争,整个地区内战火连绵不断,现今的和平可以说是一个不小的成就。

从根本上讲,东亚和平得益于中美两个大国的和谐共处。

这种和谐局面是1970年代中美领导人用开拓性外交举动发起的,并被此后历任政府所维护巩固。

战争不是一蹴而就的事情,会有迹象表明紧张局势日益加剧——战争是政治性的,它的症状也是如此。

现如今无论在中国还是美国,都有相当一部分声音认为尼克松以来的对华/对美政策已经过时,未来会是一种以对抗为主、合作为辅的中美关系。

然而如果我们剥茧抽丝,不难发现,中美在全球利益层面其实没有根本性不一致,经济领域甚至还存在相互依存的关系。

说一千道一万,中美最大的矛盾就是在西太平洋,尤其集中于“第一岛链”周边。

此处的矛盾何时解决、用什么方式解决,是21世纪上半叶国际政治中最大的未知数。

发表回复