这些年我国各个军种的装备都在进行大规模升级,但老大哥陆军的升级总让人感觉差点意思。

这里面最重要的原因就是坦克的升级不够亮眼。

毕竟人们在关注一个军种的发展时,其实主要看的就是这个军种的核心装备。

比如说空军的核心装备是战斗机、海军的核心装备是驱逐舰和航母。

而陆军的核心装备就是坦克。

我国的坦克发展相对其他陆军强国起步较晚,长期都处在一个追赶者的位置上。

直到1999年展出的99式坦克,才算是追上世界先进水平,可以和各国主战坦克排排坐了。

但看看海军,现在有蓝星最强驱逐舰055、电磁弹射航母福建舰、电磁弹射两栖攻击舰……

再看看空军,有蓝星最强五代半战斗机歼20A/S、蓝星最强舰载机歼-35、甚至还有领先所有国家一个时代以上的一众六代机……

延伸阅读:六代机都要烂大街了,制造国还是只有一个

这么一对比,只能和各国主战坦克排排坐的99式(以及改进型99A)就不太够看了。

所以我们一直在等待下一代坦克。

而这一等,就等了二十多年。

为啥我们的坦克升级这么慢呢?

其实全世界的坦克升级都慢。

比如说美国的M1系列主战坦克,早在1981年就开始服役(最新改进型M1A2在1993年服役),至今仍没有“新人”接班。

德国的“豹2”更是在1979年就走上了工作岗位,然后一直修修改改到现在。

大家这是肿么了?

是科技停滞了还是口袋没钱了?

其实最关键的原因在技术和钱包之外,那就是坦克这个装备本身碰到了巨大的问题。

它在最近的三十多年里,似乎陷入了一场中年危机……

第一节·从巅峰到下岗?

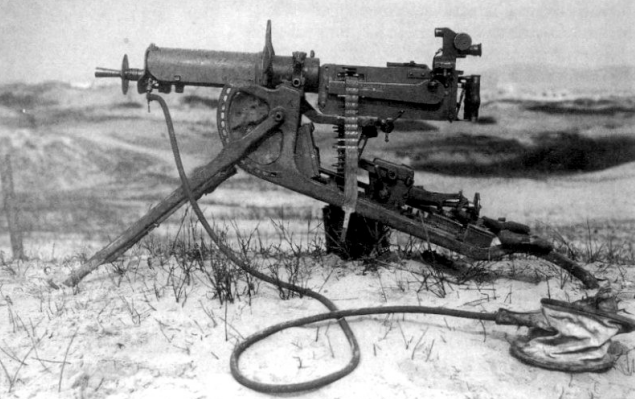

当年坦克之所以会被发明出来,主要是因为战场上出现了机关枪。

二十世纪初的马克沁机枪已经可以每分钟射出500发以上的子弹。

防守方只需要挖个战壕“突突突”,对方就算是千军万马也别想冲过来。

1916年第一次世界大战的索姆河战役,向德军阵地发起冲锋的英法联军曾在一天之内被突突了6万人。

当时被逼到绝境的英国人只好搬出了还处于实验状态的秘密武器:

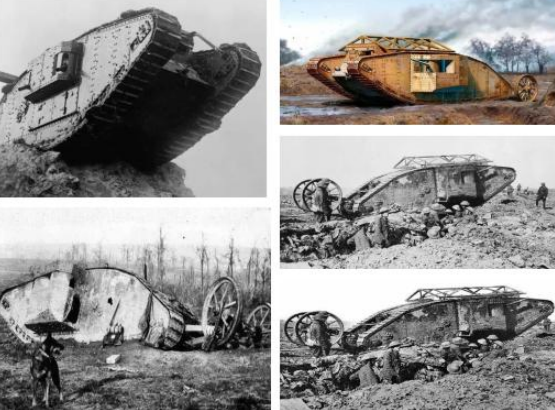

一种全身焊满钢板,并用履带行驶的拖拉机,代号“坦克”(tank,水柜)。

虽然这玩意一开始的可靠性堪称灾难(49辆故障了31辆),且行进速度极其缓慢,但上场的效果却立竿见影。

因为机枪的子弹根本打不透它。

这个铁疙瘩可以慢悠悠的碾过德军防线。就算中途被打到趴窝,也能就地成为一座临时工事,士兵们再也不用担心马克沁的点名。

一战成名的坦克在二战中逐步成长为陆战主宰,苏德之间的坦克大战直接决定了欧洲战场的基本走势。

到了战后的冷战时期,苏联曾一度拥有超过5万辆的主战坦克,号称可在七天内吞噬欧洲。

这个时期的坦克可谓春风得意,是各国军队中毋庸置疑的业务骨干。

然而高光的日子总是短暂,时代的重锤说来就来。

1991年,以美国为首的多国部队开进波斯湾,兵峰直指入侵科威特的伊拉克。

不过彼时的伊拉克领导人萨达姆根本不慌,因为他手中有超过5000辆的主战坦克。

来啊,看看谁的钢铁洪流更汹涌。

结果42天就完犊子了。

伊拉克的钢铁洪流在战场上等来的并不是美国的钢铁洪流,而是B-52、F-117、F-111等一众轰炸机……

多国部队仅在空袭阶段(1月17日-2月23日)就干掉了伊军约1500辆坦克。

直到多国部队展开地面行动后,伊军才有机会看见美军的M1A1主战坦克,然而在它们的头上还跟着阿帕奇武装直升机、AC-130空中炮艇和A-10对地攻击机……

这个地面行动仅持续了100个小时,伊军又被干废了2000多辆坦克。

看着被空中力量砍瓜切菜的“陆战之王”,坦克工程师们不禁怀疑自己的职业生涯是不是已经走到尽头。

理论上看好像确实有这个趋势。

无论是海湾战争还是后来的科索沃战争,似乎都在印证一个道理:空袭包打一切。

在“无限空袭”的模式下,西方的陆战部队越来越像特种兵。

他们在战场上的主要任务并不是突破对方防线,而是确定目标位置,引导空中力量的打击。

等本方空中力量把对方目标全部摧毁后,大兵们才会大摇大摆的出来清理战场。

在这整个过程中,坦克都没有多少出场机会。于是它们在军队中的定位也就从“业务骨干”沦为了“边缘职工”。

再这么发展下去,下岗只是时间问题了。

而第一个决定“顺势而为”的国家,正是坦克的发明者带英。

英国在2009年宣布彻底停购新坦克。这导致该国武器制造商BAE系统公司不得不在当年关闭了“挑战者-2”主战坦克的工厂。

目前带英的主战坦克只剩100多辆经过延寿改装的“挑战者-2”。

估计用不了多久,坦克就要从大不列颠岛消失了。

难道“陆战之王”真的要被扫进历史的垃圾堆了吗?

第二节·继续上班!

和带英铁了心要抛弃坦克不同,其他主要国家在进入21世纪后逐渐发现了一个现实:

现代战争并不是“空袭包打一切”那么简单,坦克好像还不能轻易扔掉。

这是因为空袭并不能彻底消灭对手或占领目标。

它的真正作用其实是把对手摁在“被动挨打”的困境中。

只不过这种困难处境很容易击垮对手的抵抗意志,导致对手举手投降。

但如果碰到的是个硬茬,那就是另一个故事了。

比如说2003年的伊拉克战争。

虽然此次战争和1991年的海湾战争一样,打的都是伊拉克,但具体情况完全不同。

1991年多国部队的目标并不是占领伊拉克,而只是把科威特从伊拉克的魔爪中捞出来。

所以只要摧毁伊拉克的前线部队就算完成任务。

萨达姆也没必要拼命到底,看到大势已去完全可以举起白旗,仍“不失为富家翁”。

而2003年美军的目标是彻底推翻萨达姆政权。

这就要求他们必须对伊拉克实施全面占领,同时萨达姆也一定会顽抗到底。

这个时候空袭的局限性就体现出来了:

无法解决最后500米的问题。

即做不到最终的占领和肃清。

所以地面部队必须出马,而这就意味着会发生大规模地面交火。

在这种情况下,随时可以冲到步兵身前充当肉盾和火力点的坦克就成了刚需。

美军在伊拉克战争中投入了800多辆M1系列主战坦克,仅十几天就占领了伊拉克首都巴格达,不到两个月就结束了大规模战斗。

而同期的另一场战争–阿富汗战争,则从另一个角度证明了坦克的重要性。

阿富汗境内群山连绵、千沟万壑,坦克根本开不进去。于是美国人在这里只能祭出“悍马越野车+空中支援”的战斗组合。

轻便的越野车确实可以在山地里肆意驰骋,但代价就是不抗揍。

不要说火箭弹了,一把AK就能把车里的大兵送上天。

美军在整个阿富汗战争中阵亡接近2500人,受伤超过20000人。

可以说美国人用血的教训向世人证明了一个道理:

重型装甲车辆在现代战争中依然不可或缺。

就这样,本来眼瞅着要被空中力量锤下岗的坦克,又被大家拽回了现代战争的舞台中央。

皮厚才是硬道理,坦克我们需要你。

骨干,必须是骨干!

结果它们很快又在接下来的两场战争中被揍得鼻青脸肿。

第三节·中年危机

2022年2月24日,俄乌战争爆发。

俄军继承了苏军的作战传统,在战场上释放出了自己的钢铁洪流。

然而此一时彼一时。

当年苏联的钢铁洪流号称能在七天内解决欧洲,现在俄罗斯的钢铁洪流鏖战三年已经报销了三四千辆。

注:坦克受伤后有概率修复并重新投入战场,所以该数据可能包括修复后重复损失的数量。

夸张的战损搞得俄罗斯的坦克工厂忙到冒烟,甚至还解封了一大批库存老坦克派往战场充数。

给五常级别的钢铁洪流造成重大打击,乌军是怎么做到的?

是靠飞机的碾压还是坦克的厮杀?

都不是。

俄乌战场的制空权一直都掌握在俄军手里,双方也没有爆发过大规模的坦克PK。

乌军的杀手锏,是廉价的单兵反坦克导弹和更廉价的无人机。

这些几百美元到几十万美元不等的装备,在战场上肆意收割着俄军几百万美元的主战坦克。

当年海湾战争中的坦克好歹还有几千万乃至上亿美元的轰炸机招呼,现在直接被一堆便宜货打发了。

消费降级得令人发指。

当然,乌军坦克的处境也好不到哪去。

被便宜货教做人的俄军很快也开始大规模使用无人机,后来甚至还用上了不惧电磁干扰的光纤无人机。

这样的结果就是乌军坦克直接被打到库存见底,只能求爷爷告奶奶的让西方国家赶紧送货。

而西方的豹2、M1、挑战者等坦克参战后,死相也没有任何区别。

不过生命总会自己寻找出路,天天被按在地上摩擦的坦克们也开始了快速的自我进化。

它们纷纷给自己焊上各种铁笼和钢板,现在已经丑成了大家不认识的样子。

这种简单粗暴的改装无疑会严重损害坦克的视角、机动性和火力射界,等于是一夜之间把坦克几十年的技术积累全部扔进垃圾桶。

但没办法,无人机太狠了,先活下来再说吧。

而在另一边爆发的巴以战争中(2023年),坦克也同样遭遇了“被低端武器教做人”的窘境。

在这里,哈马斯经常从加沙的废墟中伸出一把价值仅500美元的自制“亚辛-105”火箭筒,然后在距离目标几百米甚至十几米远的地方扣动扳机……

一通火花带闪电后,以色列价值500万美元的梅卡瓦主战坦克就可能原地瘫痪。

目前以军已经损失了接近一半的梅卡瓦。

大环境不好,在哪上班都不容易。

很显然,坦克虽然在21世纪重回战场C位,但远谈不上王者归来,顶多只能算是被迫营业。

它们明明已经力不从心,但又不能退休,因为领导还需要它们冲在前面挡子弹。

于是它们只好一边帮队友挡枪,一边给对手刷KPI,然后频繁出现在各种战报的背景板上。

像极了在单位里背锅的你。

这样的日子什么时候是个头呢?

第四节·第四代坦克,登场!

关于坦克的前途,我们需要先明白一个基本逻辑:

一种武器如果被淘汰,不会是因为出现了能克制它的武器,而只会是因为出现了能在功能上完全替代它的武器。

坦克这种在战场上既能帮队友挡枪,又能狙杀对手,同时跑得还贼快的装备,目前还没有替代品。

说到底,当下没有任何陆战装备能像坦克这样做到防御、机动和火力的三位一体。

唯一的问题是反坦克武器发展太快,坦克越来越扛不住……

怎么办呢?

对手升级你也升级呗!

解决问题的关键从来都是在环境变化中不断加强自己,而不是直接放弃。

所以除了英国以外,世界上的传统陆战强国都在新世纪里开始了对坦克的升级。

其中最早完成升级的,是俄罗斯。

这里需要说明的是,坦克世界里也有代际的划分。

当今世界的主流坦克,包括美国的M1系列、德国的豹2系列、我国的99式……等在内的上个世纪研发的坦克,都属于第三代坦克。

而2023年正式列装的俄罗斯T-14坦克就号称第四代坦克了。

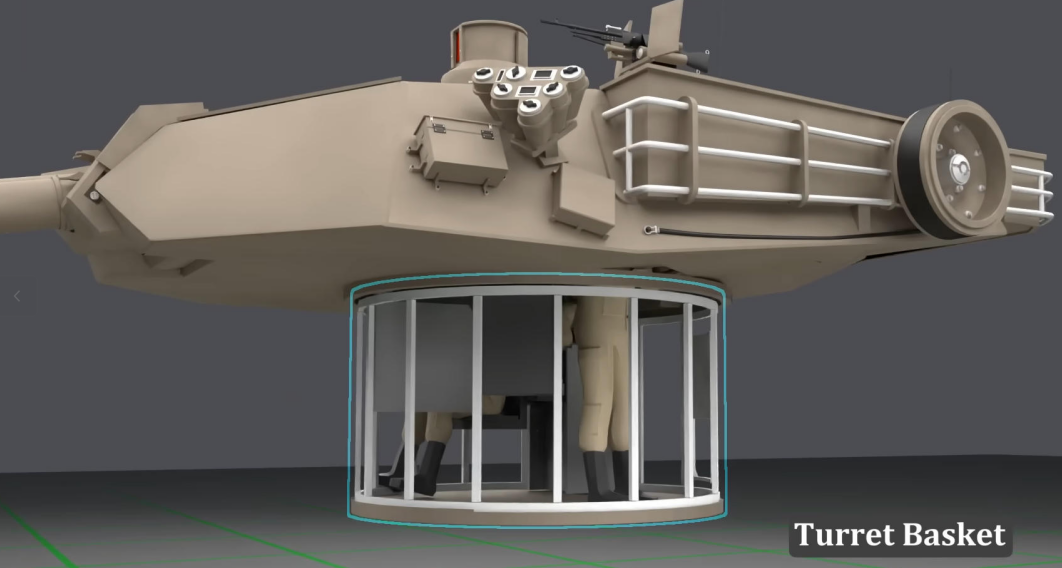

第四代坦克最大的特点就是采用了无人炮塔。

为什么要这么设计呢?

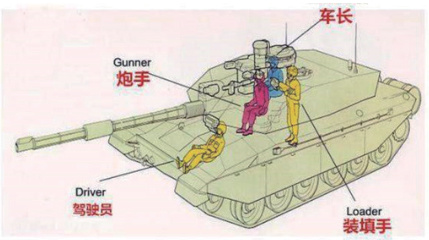

我们知道,传统坦克的炮塔里都是有人操控的。

以美德两国的三代坦克为例,他们通常会配备4名车组成员。

除了1名驾驶员坐在车辆前部负责开车外,另外3人都在炮塔里,分别是:

-

负责搜索目标和全车指挥的车长、

-

负责瞄准和火炮攻击的炮手、

-

负责装填弹药的装填手。

美制M1坦克炮塔内部细节:

中俄法日韩的第三代坦克则使用了自动装弹机、省去了装填手,所以成员缩减为3人。其他方面的结构和美德坦克差别不大。

有人炮塔有一个严重的缺点:弹药和人是挤在一起的(弹药放在炮塔后部或下方)。

在这种结构下,炮塔一旦被击穿就很容易发生弹药殉爆,炮塔里的人基本也就没救了。

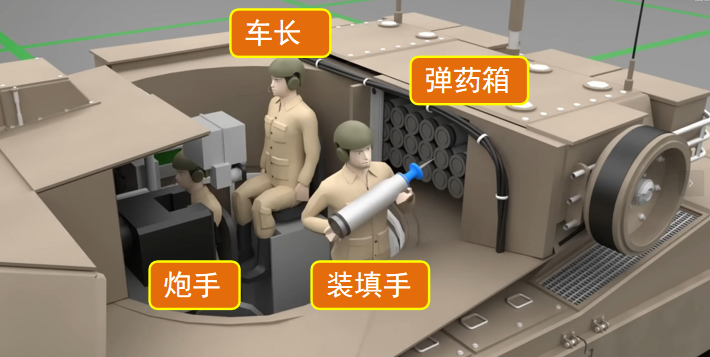

而无人炮塔就没这个烦恼。

无人炮塔里包括装填炮弹和瞄准开炮在内的一系列操作都可以自动完成,不需要有人待着。

那么车组成员坐哪呢?

全部挤到车体前面去。

以俄罗斯T-14坦克为例:

该坦克车身分为三部分:驾驶舱、武器舱、动力舱。

3个车组成员全部坐在坦克前部的驾驶舱内,和弹药有一定程度的隔离。

同时因为炮塔里不坐人,所以也就不需要在炮塔上面安装太多装甲,可以把更多的装甲集中到成员舱的位置。

这无疑大幅提升了成员的安全保障。

当然,这种设计对坦克的电子设备提出了更高的要求。

因为人不在炮塔里就没办法直接通过眼睛进行观测瞄准,所有的操作都只能依赖电子信号的传输来完成。

同时该设计还要求自动装弹系统比之前更加可靠,因为驾驶舱里的人员接触不到炮塔里的设备,自然也就无法进行维修。

不过第四代坦克最重要的目标还是提高自身的抗打击能力,不能随便碰上个几百美元的反坦克武器就交代了。

怎么提升呢?

除了进一步加强装甲外,还要加强主动防御系统。

主动防御系统可以靠雷达锁定来袭的导弹,并主动发射拦截弹,通过拦截弹爆炸的冲击波或破片将导弹拦下。

可以理解为一个低配版的反导系统。

这类系统并不新鲜,关键看具体的性能如何。

T-14身上的“阿富汗石”主动防御系统配备了毫米波雷达,号称能拦下速度每秒1700米的导弹/火箭弹,远超西方现役同类产品几百米每秒的拦截速度。

另外T-14还配备了较初级的小型无人侦察机,这样就可以提前发现敌情,不管是跑路还是先发制人都比较从容。

总的来说,T-14在数据上确实非常领先,唯一的遗憾是毛子产能太拉胯,至今只生产了几十辆。

不过这也不意外,一方面这个坦克的技术含量太高,多少有些挑战毛子工业水平的极限。

另一方面这个坦克有大量的精密部件需要从西方国家进口……

当年毛子在研发该坦克的时候也没想到今天会和西方闹成这样,现在看来这货的大规模量产怕是要等到猴年马月了。

不过大家也别急着嘲笑毛子,美国的进度更慢,他们的四代坦克到现在也只是有个样车而已。

第五节·“各显神通”

2022年,美国推出了自己的第四代坦克:M1X(“艾布拉姆斯X”)。

这款坦克在升级无人炮塔、加强主动防御方面的设计思路和T-14差不多。

不过它有一个绝活是T-14所没有的:

混合动力系统。

“艾布拉姆斯X”有柴油机和电动机协同工作,启动和加速更快、油耗更低,还能在需要隐蔽行动的时候仅靠电机驱动,大幅降低噪音。

该坦克的纸面数据是非常唬人的,那它算不算是第四代坦克的终极答案呢?

并不是。

美国人在研发这款坦克时相当偷懒,压根没有根据新的技术指标来进行全新设计,而是直接拿M1坦克的炮塔和车身改改就用。

所以这款坦克的底盘和炮塔在外形结构上跟“前辈”比没有任何实质性改变,只是单纯的把人从炮塔挪到车身前面而已。

本质上仍是M1坦克的改进型。

这有什么问题吗?

首先,没能有效减小炮塔的尺寸和重量。

M1坦克的炮塔因为又要装人又要装弹,所以又大又重。你直接拿来用,那自然就保留了这个特点。

这样就没办法把重量省下来加强乘员舱和其他部位。

其次,旧车身原本只需要搭载1个成员,设计的空间有限,现在硬塞进去3个,就会导致没有足够的空间加装装甲。

所以M1X虽然空有60吨左右的重量,但驾驶舱正面的装甲还不如55吨的T-14厚。

低人权优势了属于是。

而正所谓有卧龙必有凤雏。

大洋彼岸的德国在研发第四代坦克时也是拿老坦克的车身改改就用(“豹”2A-RC3.0,法德联合研制)。

不过他们有一点比美国好,炮塔好歹是全新设计的。

只是狭窄的旧车身没法并排塞进去3人,所以车组成员就在车体里坐成了两排:

一人坐在前面的驾驶室,另外两人坐在后面,即炮塔的底下。

这种别扭的安排缺点很多。

因为舱盖在车辆前方,所以如果出现需要出舱的紧急情况,后面的人就得往前钻,非常麻烦。

而且不开空调的话,远离舱盖的后座会很闷。

更糟的是,万一炮塔被击中,坐炮塔下面那俩哥们多少会有些生死难料。

看到这里我们会发现,各国的第四代坦克可以说是各有各的特点、各有各的凑合。

不过不管怎么说,四代坦克在总体指标上都相对三代坦克实现了大幅提升。所以各大传统陆军强国也都在这条赛道上开始了激烈角逐。

只有一个选手在这几年里安静得可怕,仿佛这场未来陆地王者的争霸赛和自己无关。

这个选手就是我们。

对手们都起跑了还这么淡定,难道我们不着急吗?

还真不急,因为这些年我们很清醒的意识到了一个问题:

现在各国选择的第四代坦克发展路线,很可能不是一个正确的方向。

第六节·死胡同

美德俄三国的四代坦克除了升级无人炮塔、改造车体布局以及加装一系列新设备外,还有两个明显的共同点:

车重很大、主炮很强。

-

T-14重约55吨,装备125毫米火炮;

-

艾布拉姆斯X重约60吨,装备120毫米火炮;

-

“豹”2A-RC3.0重约60吨,兼容120毫米和130毫米主炮。

也就是说这些“四代坦克”虽然升级了很多新技术,但基本理念和上一代坦克并没有本质区别,还是在追求更厚的甲、更大的炮。

这个思路有问题吗?

理论上不仅没问题,还很有必要。

因为当你在战场上直面对方坦克的时候,拼的就是谁的甲更厚、谁的炮更狠。

这种互相用炮弹挑战对方装甲的作战模式也被称为“甲弹对抗”。

具体来说,坦克PK用的炮弹主要是穿甲弹。

(延伸阅读:英国为什么要向乌克兰提供贫铀弹?)

穿甲弹里藏着一根密度极高的“钨针”或者“铀针”(钨和铀密度在19左右,远超钢铁的7.8)。

这根“针”从坦克主炮里射出来的速度高达5~6倍音速,可以硬生生的戳穿目标装甲。

对于这种高超音速“夺命针”,无论是铁板、铁笼还是主动防御系统制造的爆炸冲击波都顶不住。

动图展示(如果不动请点击图片):

所以它几乎是无解的。

唯一的问题是,它需要一门又长又重且膛压超高的大炮。

“夺命针”的长度越长,威力就越大,对大炮尺寸的需求也越大。

而当对手的“夺命针”越来越强时,你的装甲也只好越叠越厚。

这就是“甲弹对抗”的逻辑。

其实这和当年海军的“巨舰大炮”是一个道理。照这个思路搞下去,坦克自然是越做越大。

然而地球引力客观存在,坦克增重总有尽头。

当坦克的个头和重量增加到一定程度后,运输载具都不一定装得进。

比如说我国的三代坦克99A,就是“甲弹对抗”发展到极致的产物:

该坦克主炮口径125毫米,战斗全重超55吨。

其车身尺寸已经达到我国铁路运输的极限。

而五六十吨对于三代主战坦克来说只是一个正常重量。各国虽然会在四代坦克上利用各种新技术进行减重尝试,但效果有限。

毕竟火炮和装甲的重量摆在那,要提升“甲弹对抗”的强度就得增重。

所以我国对于这个进化方向是非常怀疑的。

尤其我国幅员辽阔、地形复杂,而且还有渡海作战的需求,这些都决定了超重坦克难有用武之地。

毕竟如果你连战场都抵达不了,那再强的装甲和火力也是白瞎。

另外别忘了,机动能力一直都是解放军的看家本领。

我们打仗向来讲究个神出鬼没、出其不意,哪里会甘心被吨位束缚手脚?

比如说这些年活跃在青藏高原的主力就是40吨级的15式轻型坦克。

但另一方面,追求机动性就不得不在火力和防护方面做出妥协。

轻型坦克如果在战场上碰上重型坦克,那结果就是你打它一炮挠痒痒、它打你一炮稀巴烂。

怎么办?

第七节·新思路

坦克越来越重本质上体现的是坦克之间的内卷:

当对手的坦克一直在加攻加防时,你跟不跟呢?

跟,超重;不跟,被揍。

选哪个?

小孩才做选择,成年人直接换个思路。

谁规定了坦克一定要用来打坦克的?

二战时期之所以会出现大量坦克PK的场面,主要是因为当时的反坦克手段非常匮乏。

没有轰炸机、没有直升机、没有反坦克导弹、没有无人机…

那当然只能用坦克去打坦克。

而正如上文所说,现在的情况已经完全不同。

海湾战争的坦克大多是被飞机和直升机干掉的,俄乌战争和巴以战争的坦克大多是被反坦克导弹和无人机干掉的。

无论坦克之间再怎么内卷,现实就是在近几十年的战争中,被坦克干掉的坦克少之又少。

朋友,时代变了。

打坦克,并不是非要坦克炮管里的穿甲弹不可。战场上还有另一种破甲路径:化学能聚能破甲。

就是把炸药爆炸的冲击波聚集成一道高能射流,通过这个射流去穿透装甲。

动图展示(如果不动请点击图片):

反坦克导弹、火箭筒、反坦克无人机等武器用的就是这个方法。

相对于硬碰硬的穿甲弹,这种方法确实有个缺点:

高能射流容易被拦截弹的爆炸打断,甚至铁笼子也有一定的效果。

但它也有两个非常大的优点:

首先,它不受火炮尺寸的制约,可以无限升级。

只要我能升级出更快更强的导弹/火箭弹,就能突破你的主动防御系统。

就算你的拦截速度够快,我也能一波齐射靠数量压垮你。

其次,它的发射模式灵活且攻击范围很广。

它可以从大型装备上发射、也可以从埋伏在路边的士兵手里发射、还可以从大老远飞来的无人机身上发射、甚至有些无人机自己就是导弹……

只要跳出坦克本身的束缚,就有一百种方法干掉坦克。

相比之下,前文提到的穿甲弹就局限得多了。

它需要靠坦克主炮发射,只能威胁坦克周边1到2公里以内的目标。而坦克自己又跑不了多快,还特别容易因为巨大的动静打草惊蛇。

所以穿甲弹虽然威力很大,但在实战中其实很难抓到机动能力强的目标。

这就是为什么现在坦克很少被坦克干掉的原因。

那么未来的坦克到底应该是个什么样子呢?

这个时候,一直在默默观察各国动静的东方大国,揭开了身后的幕布…

我们的新坦克完全是另一个物种。

第八节·真正的王者

跟各国的四代坦克相比,中国四代坦克有一个最直观的特点:

小。

正如上文提到的那样,其他国家的主战坦克都是五六十吨起步,而我们的这台四代坦克还不到40吨。

飞机火车随便装,泥地公路随便跑,跨海渡轮随便上。

机动性拉满。

它是怎么做到这么轻的呢?

首先,主炮口径缩小。

主炮是坦克的核心装备,它能缩小一点,整辆坦克就能缩小一圈。

其次,从炮塔到车身都采用了全新设计,并大规模应用重量更轻、强度更高的钛合金材料。

第三,动力系统采用了更小更轻、同时动力更强的混合动力系统。

那么问题来了,个头缩小到这个地步,战斗力还有保障吗?

别着急,我们先来看安全性。

和其他国家的四代坦克一样,我国四代坦克也采用了无人炮塔。不过和T-14不同的是,我们将弹药全部放在了炮塔后部,和人员彻底隔离。

这样即使发生弹药殉爆,也和驾驶室里的人员毫无关系。

所以别看它小巧轻便,基本的安全性一点也不低。

然后我们再来看主炮口径。

口缩小主炮会不会导致坦克攻击力太弱?

其实在最新制炮工艺的加持下,缩小后的主炮的穿甲能力并不比三代坦克的主流主炮弱多少。

当然,最关键的还是设计理念的区别。

我国的四代坦克并没有把“反坦克”作为主要目标。

在现代战场上,坦克的主要作战方式并不是跟着本方坦克一起嗷嗷嗷的冲向敌方坦克;而是掩护和配合其他兵种,对战场进行压制。

所以在实战中,尤其是在城市巷战中,坦克主炮的攻击目标会非常复杂,包括了敌方的人员、车辆、房屋、掩体……

这些目标并不具备太强的防护能力,但数量很多。

适当缩小主炮对摧毁这些目标毫无影响,而因为炮弹变小,坦克的携弹量就可以更大,这样敌人的数量多也不怕了。

不过这些指标都只是最基础的优化,真正的革命其实是从动力系统开始的。

刚才说了,我国四代坦克采用的是混合动力系统,由柴油机和电机构成。

这个系统的一大特点就是动力强劲加速快,所以我国四代坦克是目前全球机动性最高的主战坦克。

另外采用混动系统还有一个好处:全车电力充足。

这一点非常重要。

充足的电力让这辆坦克可以大量安装其他坦克望尘莫及的先进装备。

依托这些高端的仪器和设备,我国的四代坦克就获得了强大的战场态势感知能力。

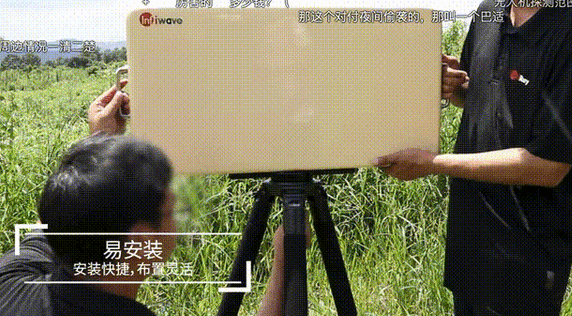

不仅能实现360度无死角探测,还能释放先进无人侦察机,并将侦察画面实时投屏给车组成员。

与此同时,这些先进装备还大幅提升了车辆的自动化水平,甚至连车组成员数量都缩减到了两人。

它的自动化水平高到什么程度呢?

比如说车顶的自动机枪可以随着驾驶员的头盔摆动而同步摆动,驾驶员瞄准开枪时就不需要进行复杂的操作,只需要一个眼神的肯定。

如果说其他国家的四代坦克走的仍是“甲弹对抗”的路线,那么我国的四代坦克则已经彻底拥抱“信火一体”。

所谓“信火一体”,就是指信息技术和火力打击进行深度协作,形成“信息主导火力、火力反馈信息”的闭环。

简单的说就是五个字:发现即摧毁。

为了把“信火一体”做到极致,我们还给坦克的前后左右四个方向安装了四面相控阵雷达。

“四面盾”是雷达中的顶配,以前只有海军的主力战舰能享受这个待遇。

在这种顶级配置的加持下,无论是面对地面的敌人还是空中的敌人,我国四代坦克都能做到先敌发现、先敌开火。

再加上先进的反导系统,当前主流的反坦克武器根本近不了身。

这是基于信息技术的降维打击,只知道堆甲堆炮的传统坦克永远不懂。

而这还只是刚开始。

我国四代坦克真正恐怖的地方,在于自带体系。

什么体系呢?

上文说过,我国的四代坦克只需要两个车组成员就能开起来。但在现实中,这辆坦克还是预留了第三人的位置。

这第三个人是干什么的呢?

遥控无人装备。

依托充足的电力,中国四代坦克在战场上可以随时给包括无人机、机器狗、无人战车…在内的其他无人装备充电。

这就意味着它可以充当一个无人作战小组的指挥中枢。

当对手碰到中国的四代坦克时,它们真正面对的其实是一张由大量无人装备组成的死亡之网。

在它们被这张大网收割时,很可能连中国坦克的影子都没见着。

这就是中国四代坦克真正的颠覆之处:

表面上看是辆坦克,实际上是一艘“陆地航母”。

未来敌人需要面对的将不再是单独的战车,而是一个“陆地航母战斗群”。

重甲巨炮?

你和你那可怜的攻击范围一样可笑。

结 语

最后我们来看这么一个问题:

为什么现代战争模式明明已经出现了重大变化,其他国家仍要按传统的思维定式去研发新坦克呢?

尤其是美国和德国,甚至直接就在三代坦克的身上改。

这注定了他们实现不了脱胎换骨的进化。

难道他们的研发人员都是吃干饭的?

其实各国的工程师们未必看不到坦克发展的真正趋势,之所以会在前进的道路上束手束脚,主要还是成本问题。

新技术堆得越多,成本也就越高。

现在西方三代坦克的售价已高达上千万美元,四代坦克的成本如果不搂着点,怕是要上天。

另一方面,坦克不同于战斗机、军舰这种远程作战兵器,它和敌人的距离一般在5公里以内,很多时候甚至只有几百米。

这就是一个拿去前线拼刺刀的装备,虽说被完全击毁也没那么容易,但遭遇一些剐蹭和损伤肯定是无法避免的。

所以一场刺刀拼下来估计有一半的兄弟都得回厂返修。

对于这种几乎是消耗品的装备,“舍得在上面堆多少料”就成了一个问题。

如果安装了太多先进装备,一炮下去就太肉疼了。

比如说传统列强虽然也有相控阵雷达(尽管性能不如中国),但他们只舍得放在样品上秀一秀,大规模列装是做不到的。

一个字:贵。

但贵从来就不是产品的问题,而是你的问题。

工业产品昂贵的背后,是自身去工业化的惨淡现实。

没有强大的工业体系就做不到大规模生产,没有规模化的优势单价就降不下来,单价降不下来就更舍不得大规模生产……

整个一恶性循环。

现在欧美大佬们的坦克产业链不要说跟中国比了,连韩国都比不过。

俄乌战争爆发后,西方的援乌坦克根本造不出来,只能拿自己的存货去救急。同时又跑去找韩国购买新坦克来填补因援乌造成的坦克缺口。

再算上卖炮弹给俄罗斯的朝鲜,半岛俨然俄乌战争最大赢家。

而这些问题对中国来说就不是问题了。

混合动力系统高端吧?我们现在的混动汽车可以做到几万块钱人民币一辆。

相控阵雷达高端吧?我们的相控阵雷达多到可以拿去防野猪。

事实上“四面相控阵雷达+主动防御系统”这样的顶级配置不仅出现在我们的新一代主战坦克上,还出现在了包括新式步兵战车、伞兵战车、装甲运兵车……等在内的几乎所有新一代装甲车辆上。

肉疼吗?不疼。

因为生产规模越大,成本就摊得越薄。

这是属于工业克苏鲁的真理。

接下来,就看谁想体验一下这个真理了。

全文完

发表回复